赞

赞

欢迎关注百家时评,为你解读国际风云、财经要闻,洞悉全局,你值得加入!

如您在使用平台过程中有什么问题?可以扫描左边二维码添加客服微信咨询。也可以通过下方输入框进行留言。

中国的人口进度条已经停滞很长时间了。

和五年前一样,当前中国人口还是14.1亿人,仅次于印度,不过距离上次达到13亿人口,时间跨度也有近20年。

毕竟当初从10亿达到13亿,只用了24年。

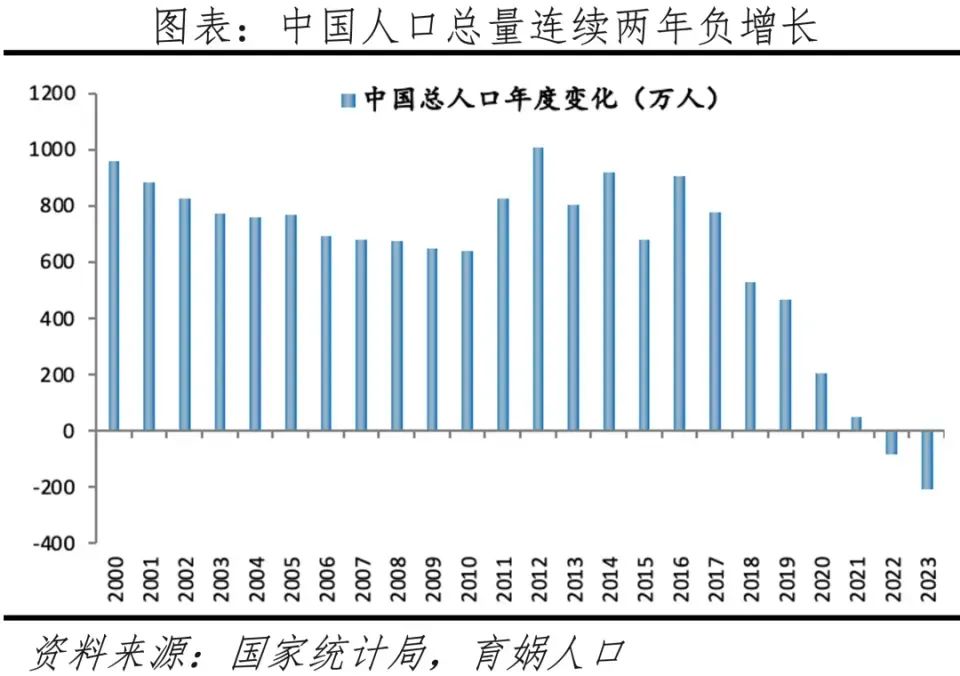

对比过去十年出生人口的变化,可以看到巅峰期在2016年,有1765万,2020年下降为1202万,2022年正式跌破1000万,并连续三年出现人口负增长。

唯一值得庆幸的是,去年好歹把数字拉上954万,总和生育率重回1.1。

因为总和生育率存在被平均的情况,前几年刚放开二胎时,出生人口曾有过一个小高峰,说明经历过最后一次婴儿潮的那批人,仍旧在承担生育主力的角色,往后几年也多以二胎、三胎为主。

换句话说,2022年到2024年的一孩生育率,实际在0.5到0.7之间,而国际公认的人口世代更替水平,门槛线是总和生育率2.1,即每对夫妇至少生育2个才能保持人口稳定。

连国际标准一半都达不到,可想而知,数值已低到难以想象的程度,未来很可能打破韩国保持的最低记录。

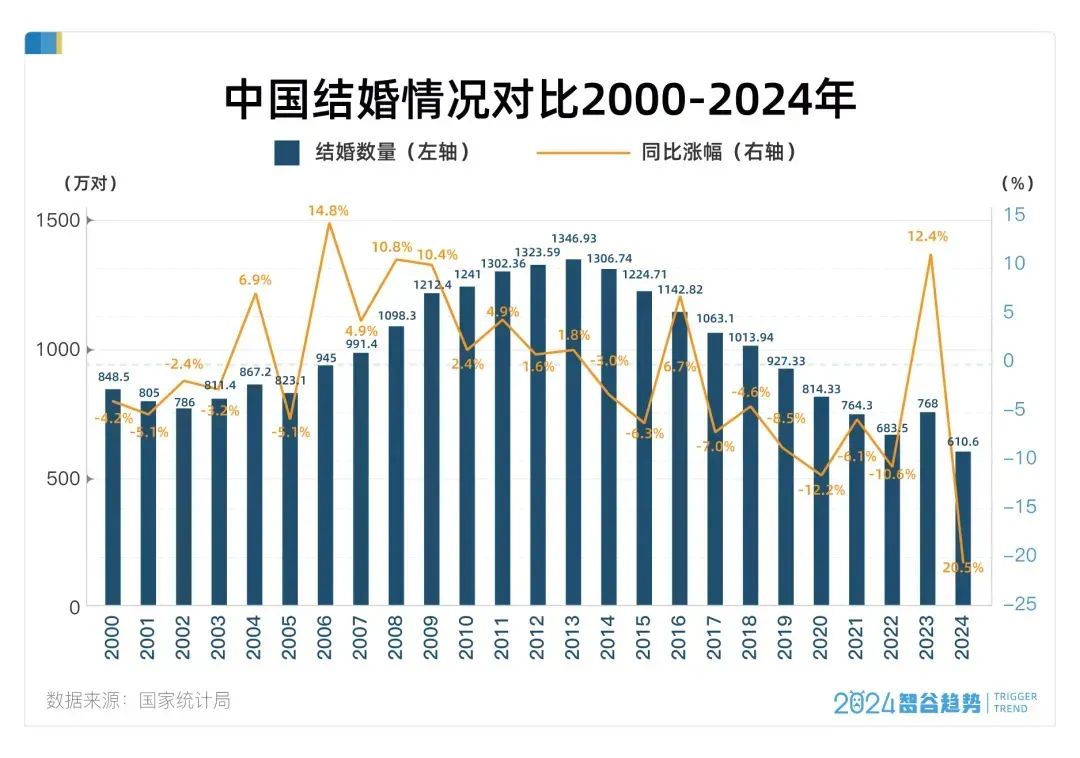

人口出生率减少,直接原因是结婚人数变少了。

《2024年4季度民政统计数据》显示,去年全国结婚登记数为610.6万对,比2013年足足少了一半,创下1980年以来最低纪录。

相比之下,离婚登记上涨到262.1万对,同比增加2.8万对。

按往常习惯,五一由于假期长、温度适中,加上“黄道吉日”加成,历来是人们首选的大喜日子之一,比如2021年的五一,就是“史上最忙碌的劳动节”,5天内超40万对新人举办婚礼,同比翻了两番。

可从去年开始,五一假期结婚数呈断崖式暴跌,到2025年,已完全体现不出“结婚黄金周”的威名,要是继续保持该趋势,今年结婚数能不能挤上600万都成问题。

情况可以用雪崩来形容了,面对这一问题,从国家到地方连忙采取紧急措施。

先是零门槛结婚:

为打破地域对结婚的限制,实行结婚登记全国通办;突破家庭、彩礼对自由婚姻的桎梏,取消户口本登记;多地还尝试让生育登记与结婚“脱钩”,新生儿上户口不再以结婚证为条件。

也难怪上层着急,结婚、生育与否的确是个人选择没错,但立足于全局,人口大幅波动会带来全方位问题,不可忽视。

结婚、生娃,可不是简单走过场,其中涉及的环节,从彩礼、购房、婚宴等支出,到分娩、抚养、教育方面的开支,形成一套紧密相连的消费循环。

以对房产市场的影响为例,结婚欲望降低,大家的购房需求也会随之下降,虚高房价失去了支撑点,暴跌自然不可避免。

当新房售价跌得比二手还低,但存量房贷利率却比新发贷款利率要高时,加上烂尾楼的大面积爆雷,大规模还贷潮、断供潮就会像海啸般袭来。

日本陷入长达三十年的房价萎靡,就与惯性单身、低欲望社会有很大关系。

上层也知道光零门槛还不够,得和物质刺激双管齐下,所以有地方直接以现金补贴刺激婚育。

例如表现最积极的广东,据不完全统计,广州、深圳、东莞等市的部分辖区已陆续出台针对婚育的现金补助,最低10000元起步,如果是二、三胎,奖励力度更是惊人,有的社区已经补贴到50000了。

如果说以上只是地方试点,属于富裕社区对本区居民的回馈大礼包,那4月28日,发改革宣布建立育儿补贴制度,就是来真的了。

结婚竟然能得到公家补贴,也挺不容易的,可见国家为了年轻人的结婚生育,

操碎了心。

实际效果如何?要是单从舆论角度出发,不是太乐观。

打开各大社交平台,评论区一片“人间清醒”:“现在还不够内卷吗,还是说以为人人都是富裕家庭。”“没有钱结婚,先管好自己吧”“现实太残酷,不忍心让孩子来受苦。”

一句话:无动于衷,摆烂照旧。

挺出乎意料的,毕竟与中国传承了数千年的风俗习惯不符。

要知道,古代即便适逢乱世、饥寒交迫、瘟疫横生,老百姓依然不减大量生育的步伐。

看着有点矛盾,按理来说,生存环境越恶劣,人们应该越自发减少生育才对。

首先在农业社会,劳动力对于国家来说尤为关键。何况冷兵器时代,人口本身就是战略资源,因此历朝统治者都会在乱世中鼓励生育,比如通过政策增加人口,以恢复国力或补充兵源。

战国时期,秦国实行"生者奖,死者恤"政策,生育男丁可免赋税;汉武帝时期有"民产子,复勿事二岁"的政令,直接把生育与兵源储备挂钩;北魏直接给田地,"均田制"规定"男夫十五以上授田",鼓励老百姓通过生育获取更多生产资料。

这种"以数量换质量"的策略,体现农耕文明对抗自然风险的生存智慧。

国家如此,小民之家更不例外,在生产力落后的情况下,每个家庭需要更多劳动力来维持生计。

除生产力因素外,还有一个关键点,百姓们不使劲生的话,很容易会有绝户危机。

一个是婴儿存活率低。

由于古代医疗条件差,导致婴幼儿死亡率极高。据《中国人口史》统计,明清时期婴幼儿死亡率高达30%-40%,远古战乱时期更飙升至6成左右。

在"生三个才能存活一个"的残酷现实下,多生,成为延续血脉的唯一选择,就像生物界的R生殖对策,人类遭遇种族危机时,同样会自发启动生育补偿机制。

所以在灾荒年景,十口之家要比三口之家有更高的存活概率。

另一个,不能低估了人性的复杂。

的确,身处乱世,即便生了孩子,整个家族也有可能亡于饥荒,瘟疫,战乱,匪患手下,但不生孩子,也许等不到四大天启来临,就有极大概率被邻居吃干抹净。

现代社会法制体系健全,尽管偶有发生侵吞他人财产的情况,可绝大多数通过金融手段、老千套路、恩情欺诈等文斗伎俩完成的,直接动手抢,甚至送对方一个灭门的操作几乎不存在,法律威严不是摆设。

可在古代情况就要恶劣多了。

不管是哪个朝代,都有山高皇帝远的现象。谁能当这个土皇帝?各州县实际掌权人为主,依附其手下的豪强家族为辅。

豪强是怎么来的?谁的家族势力大,谁就有资格成为豪强,每房平均5名以上青壮年男丁,再招兵买马,合在一起乌泱泱上百来号人,足以在方圆几十里称霸一方。

他们不需要担心人口过多,能否养活的问题,动手抢就行。

如果在盛世时期,手段或许会收敛一点,等对方老死、病危才会动手。

一旦乱世开启,就是恶霸为非作歹的最好时机,家里只有年迈两老的、只有老实人光棍的,或者拥有七八口人,愣是没一个青壮年男丁的,都是被首先动刀的肥羊。

什么你的房子、土地,现在归他们了;你说这是你的财宝,叫它一声它敢答应吗;一个搞不好,妇女们还被恶霸强行掳走,刚好他们家族壮大急需适龄女性。

这是实打实,人性之恶造就的绝户危险,所以当时生儿子不仅是刚需,还是安家立业的根基,加上"不孝有三,无后为大"的儒家伦理,生育瞬间上升为道德义务,成为每个家庭的头等大事。

给大家科普个冷知识,即使抗日战争最艰难的1941年,总和生育率也远高于2024年。

根据官方数据,1941年,中国出生人口为893万人,比2024年少了61万,但1941年总人口5亿不到,总和生育率却能达到5.0到6.0之间。

可见到了近代,传统生育观念依然占据主流,当然客观上,也和缺乏有效避孕手段不无关系。

问题来了,生育率这么高,为何上世纪五十年代之前,中国始终进入不了人口爆兵模式?

因为小农经济能容纳的人口上限不高。

结论出自马尔萨斯的人口陷阱理论,每当朝代更迭,新生王朝通过百年休养生息,重新把人口拉扯起来后,紧接着又会面临人员饱和的问题,就是受限于低下的农业生产水平。

农具落后、缺少肥料、靠天吃饭、水利灌溉不全面等都是制约因素,自战国到清朝,粮食亩产从200多斤提到360多斤,是小农经济能做到的极限了,导致清朝的巅峰人口容量4亿顶天。

问题一直持续到上世纪40年代,无解。

我们把思路拉回现代,古代“催生”的经验对现代适用吗?有一定参考价值,比如前面提到的奖赏制度。

古代是这么搞,现代也是这么发,怎么不管用了?

是力度不够吗?

也许,要是像香港新界一样搞“丁权制”,每位男性居民出生附赠700平方呎免费丁屋产权,大家伙肯定踊跃生育。

但别忘了,十四亿人口压力,足以让任何被戏称“小恩小利”的举措,成为国家财政的巨大负担,发钱总有个限度,能提出建立育儿补贴制度,都算难得了。

宏观难处必须理解,只是微观痛点终究逃不过。

总是用高度工业化和城镇化,来解释暴跌的生育率,显有苍白无力,卷到极致的社会环境,高负债、高房价和低收入现状,才是低生育率的根源。

还有彩礼、车贷、生育和教育支出这几座 “大山” 联合压迫,综合中国城镇和农村数据,一个孩子从出生养到上大学,最低消费50万元。

孩子长大后,同样面临几座大山的压迫,要是少壮一个不努力,逆子的人生重担,最后又得靠退役老黄牛来扛。

一想到无穷无尽的“一贷传三代”,什么结婚、生子、买房,瞬间不再是“人生必答题”,而是可有可无的 “选择题”。

普通家庭确实负担得很吃力。

奇怪的是,不说太远,难道60、70一代的人不知道这些吗?他们拉扯80、90后的负担,一点不比现在年轻人轻,怎么他们就愿意生了?

因为信息差因素,一切来源于互联网的助攻。

直到网上冲浪兴起前,中国社会仍然讲究“父母之命,媒妁之言”,不可否认,很多被视为榜样的老一辈夫妻,是被强行撮合一起的。

磨合得好,凑合着过,一辈子就过去了;磨合得不好,最后一定要用句号结束关系,出于家丑不可外扬的心理,要么离婚不离家,就算分道扬镳也是低调处理,不会广而告之。

可到了网络时代,在极致信息化面前,信息差壁垒轰然倒塌,一方面见义勇为、拾金不昧、敬业爱岗等好人好事,不再沦为酒香巷深。

可另一方面,出轨、家暴、婆媳互掐等婚恋负面新闻,也随着传遍每一个角落,加上流量推波助澜,婚后各种琐碎被拍成短视频,以贩卖焦虑的形势广为传播,不管从哪个角度出发,男女老少总能找到痛点。

长期耳濡目染,“逃婚”“逃育”逐渐成为一股庞大的舆论思潮。

这事真的无解吗?

不知大家有没有发现,目前最有生育意向的分为两拨人:

一拨是顶层阶级和中产精英,不是越有钱越要生,以龙生九子态势,令家族传承壮大,就是中产使劲鸡娃,期望下一代完成圈层跃迁;

另一拨是条件比较差的底层家庭,反正情况也不能更糟糕了,自己这一代已成定局,不如寄希望下一代出人头地,从大山沟走出个凤凰。

反观条件不好不差,人数最庞大的中下群体,最不愿意生,原因是“觉醒”了,不想凑合过一辈子,更不想辛苦大半辈子,最后沦为行走的提款机,只好坚定奉行一人吃饱,全家不饿的宗旨。

既然这样,可以考虑在建立全民生育补助制度的基础上,适当加大对“两拨人”的政策支持,不论是“生娃适当减赋税”,还是针对底层百姓的生育扶持皆可,最后以“先育带动后育”。

不过长期来看,想回归几十年前“人口大爆炸”的景象,不大可能了,国家越是发达,越要接受“人口负增长”的事实。

而这恰恰说明,不生孩子是盛世才有的福利,至少生与不生,还有选择权。

会员用户请加微信,以防失联!

赞

赞

赞

赞

周莹丨一线明星御用护肤专家,独创面部美颜瑜伽,帮你内调外养 焕发少女感!不动刀、不运动,告别痘痘细纹脸,让你年轻10+岁!

2020-07-1710989