来源:正和岛(ID:zhenghedao)

解决香港问题时,大人物说,“不收回香港,我就是李鸿章”。

由之前到其后,一顶“卖国贼”的帽子便在李鸿章头上结结实实,挥之不去。

其实,李虽有卖国之名,却足有爱国之实。

梁启超所写的《李鸿章传》里记录有一个动人的情节:

中日甲午海战后,李鸿章赴日谈判遇刺,需要静养一段时间,不能再劳心费神。李听说情况后慷慨地说:“国家有难,议和之事刻不容缓,我怎么能拖延时间耽误国事呢?就是死,现在也不能做手术!”遇刺第二天,有人看见他官袍尚有血迹,说这是为报效国家而流的血啊,李鸿章听后老泪纵横,说:“如果我的性命能换来国家的利益,我会义不容辞。”

和俾斯麦见面的时候,尽管双方都已是失势失意之人,李鸿章心心念念地还是国家的改革与复兴大业。

诗言志,李鸿章晚年所写的“三百年来伤国步,八千里外吊民残”读来触目惊心,落日旌旗、黄昏晚景中满是一个“孤臣”对“国”与“民”的牵挂与忧伤,诗句文辞背后是一颗老疲无奈、伤痕累累的心。

在历史剧《走向共和》里,李鸿章也是最让人感慨的一个人物。任性乱折腾的是别人,收拾烂摊子的却只能是他。

签订《辛丑条约》的本是庆亲王奕劻,签字时奕劻深知一笔落下便千古骂名,纠结不已。这时,李鸿章主动站了起来,说:王爷,还是我来吧。

他说了一句让现场所有人都心酸的话:这个天底下最难写的恐怕就是自己的名字了。这一段情节并非史实,但“此中有真意”,假中有真,李的性格与神魄从中隐约可见。

我曾去过“李合肥”的故居,印象颇深。站在新旧的交汇点上,李不得不侧身旧阵营,却又勇于在大局里开出一些新路。李鸿章是曾国藩的学生。曾李虽有缺陷,却显然一时人杰。他们作为“任事者”,眼界、胸怀与手段都远超一般文人与清流。

在我看来,两人有几点显著的人格特质:

第一,忍辱负重,努力把事做成。“衣沾不足惜,但使愿无违”。

第二,自己成功,也要帮助别人成功。

第三,更重要的,他们身上有着浓重的家国情怀与担当,在民族艰危之时“有大义存焉”。

观照于此,今日的一些所谓商界“精英”忙着向异域移民,向哈佛撒钱,实在有失人望。而今天的言论界,梁启超百年前写在《李鸿章传》的一段话放在今天显然也不过时(翻译版):“我特别讨厌那些奸诈狂妄的人,他们说话不负责任,抓住别人的缺点和不足之处,就无限放大,进行反复攻击。他们图口舌之快,头脑极其简单,从来没有为国家提出建设性的意见。这样的人没有任何真才实学,国家要是交给他们掌握,恐怕比现在还要虚弱。”——陈为(正和岛副总裁兼总编辑)

李鸿章在德国问了俾斯麦 2 个问题,为什么听到答案后,却沉默不语?

公元1896年,中日“甲午海战”结束了两年。背负着巨额赔偿的清廷,开始筹措当年的对日赔偿费。

英、德两国压倒法、俄,在二月份时,由英国人赫德为代表,跟清廷签署了《英德洋款合同》,借给清廷一亿两白银,条件是由他们控制清廷的海关。于此同时,清廷也不敢得罪俄国,由李鸿章为代表跟俄国秘密接触,在四月份时又签订了《御敌互相援助条约》,这个“敌”就是日本,俄国势力由此堂而皇之地进入到东北地区。这就是1896年刚一开始时清廷的处境:列强虎视如鱼肉,危若累卵步步惊。慈禧已不得不,再次使出了撒手锏,请李鸿章出山为清廷续命,并代表清廷出访西方列强,以求换得一些所谓的支持。劳劳车马未离鞍,临事方知一死难。

三百年来伤国步,八千里外吊民残。

据说,这首诗歌是李鸿章,在 1896 年 6 月出访西方列强时所写。倘若真是如此的话,那么此刻的李鸿章,已有求死之心了。因为整个清廷,唯有他清楚当今所遇到的问题,是前所未有。

所谓三千年未有之巨变。李鸿章悲哀地说,自己是个裱糊匠。除了道出无奈外,想必他已经看出,清廷脆弱到了何等地步,灭亡是迟早的事。但李鸿章却依然心有不甘。因此,在路过日本时,李鸿章强悍或说固执地拒绝踏上日本国土一步。以至于不得不使用甲板搭建“走廊”,他踩着甲板,走向转乘开往西方的邮轮。这既是一种姿态,更是一种悲苦:当一个人或一个国家,只能依靠这种方式表达愤怒时,其实是相当无力的。对此道理,想必李鸿章也懂,因为在愤怒的背后,往往意味着要发愤自强。因此当他来到德国后,便提出了要会见德国的铁血宰相俾斯麦。并在信中如此说道:仰慕毕王(俾斯麦)声名三十余年,今游欧洲,谒晤于非得里路府第,慰幸莫名。那么如今的俾斯麦,又是如何状况?其实,他跟李鸿章的处境没有什么不同。由于几年前,他跟德皇威廉二世对殖民地扩张等问题意见相左,已被威廉二世罢了官,闲置在家,成了局外人。一个“裱糊匠”,一个“局外人”,不同点仅仅在于,俾斯麦让德国强盛了起来,李鸿章却失败了。这大概就是,为何李鸿章要会见俾斯麦的原因。他想从俾斯麦这里,得到自己为什么会失败的原因,找一条出路。毕士麻(俾斯麦)相王阁下久挹,大名镇越海国,每恨东西暌隔,会晤无由,何期垂暮之年,忽有绝域之使,遂于并世,得接伟人,实为天假奇缘。

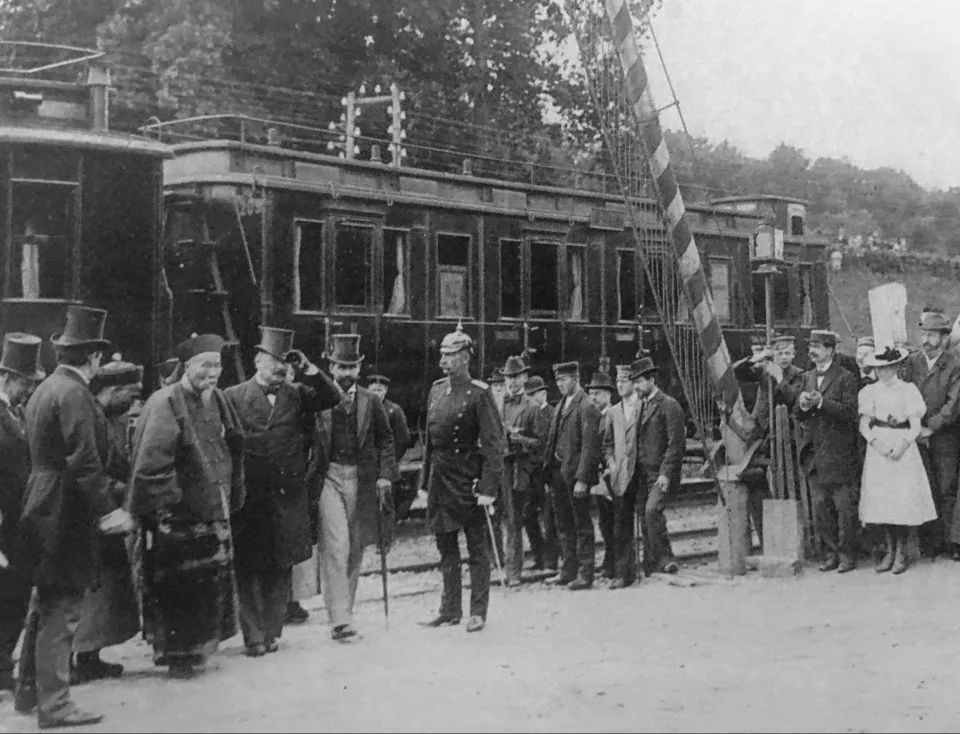

1896年6月25日,李鸿章跟俾斯麦相见了。对于这次会见,无论当时的西方报纸还是后来的各种文献等都极其重视。而谈话内容,也在当年由目击者口述进行了整理,题为《李鸿章在福里德里斯鲁》。

同时,梁启超也把这次会见,记录在了他自己的《中国四十年来大事记》中。笔者对比了一下,虽说法不同,但实质却是一样的。比如,在《李鸿章在福里德里斯鲁》中,李鸿章很直白地问:怎样才能在清廷进行改革。而《中国四十年来大事记》中,则显得非常文学化:为大臣者,欲为国家有所尽力。而满廷意见与己不合,群掣其肘,于此而欲行厥志,其道何由?俾斯麦答:首在得君,得君既专,何事不可为?即首先要看皇帝的意思,得到了皇帝的支持,那么啥事就都能推进下去——当然这个皇帝,在清廷是指慈禧。果然,李鸿章很快就问出第二个问题,属于实质问题:假如出现了这种情况,皇帝啥都听从和支持我,但这一切却被实际掌权者刁难,以至于挟持大局,这又该怎么办呢?俾斯麦显然明白这个问题的分量,却依然直言:跟我在德国所处的情况一样。但既然做了大臣,就应该忧国忧民,谋求一条出路。倘若自己的想法,不能得到皇帝的实质支持,却是“妇人女子共事”,那啥也就无能无力了。”得到了俾斯麦的答案后,李鸿章沉默不语。因为他已经知道俾斯麦被“罢相”的事,两人是心有灵犀。所以,与其说是李鸿章沉默,不如说是两人共同沉默。一则,俾斯麦的这两个回答,并没有给李鸿章提供出路。两人都清楚根由所在,却都已无力解决。二则,两人之所以能如此不加掩饰的进行交流,是因“同为天涯沦落人”导致,其心中苦闷异常。但同时又都有 “英雄末路”的感觉。所以,只能一起沉默。但无论怎样,李鸿章在德国见俾斯麦,显然都含有为清廷,寻求一条出路的意思。只不过是被确认为:是一条“绝路”罢了。任何一位历史人物,都有历史局限性,但同时又都有“末路挣扎”的悲哀。就如许多人在评论李鸿章,倘若有幸死于1894年以前,即甲午海战之前,那么他也不会有在1896年,这种“末路挣扎”的悲哀,同时也会得到另一种历史评价。  赞

赞

赞

赞

赞

赞