赞

赞

欢迎关注百家时评,为你解读国际风云、财经要闻,洞悉全局,你值得加入!

如您在使用平台过程中有什么问题?可以扫描左边二维码添加客服微信咨询。也可以通过下方输入框进行留言。

11月26日下午,香港大埔区宏福苑,从一级火警到五级警报,仅仅用了43分钟,火焰顺着竹制脚手架疯狂攀爬,非阻燃安全网化作助燃的幕布,0.5米的建筑间隙成了完美的“烟囱通道”,将8幢整齐划一的居民楼变成了连在一起的巨型火柴盒。最终,36条生命戛然而止,279人在浓烟中失联。

这场悲剧被舆论称为“意外”,但只要掀开香港建筑业那层光鲜的“国际大都市”外衣,就会发现它更像一场早已写好剧本的系统性谋杀。

在2025年的今天,当全球多数城市早已用金属脚手架、阻燃安全网施工时,香港却执着地坚守着“竹棚+普通安全网”的“传统配置”,美其名曰“文化传承”,实则是利益集团精心编织的死亡陷阱。

竹脚手架,这种承载力低下、燃点仅150℃的建筑材料,在香港,却像一个“打不倒的不倒翁”,历经多次火灾仍屹立不倒,背后是一套令人叹为观止的利益平衡术。

数据不会说谎:竹脚手架的成本仅为金属架的三分之一,搭拆速度却快了近一倍。对于承建商而言,这是一道无需犹豫的“性价比”选择题:省下的真金白银是实实在在的利润,而火灾只是“小概率事件”。这套低成本系统能维系数十年,全靠一个稳固的利益联盟在背后撑腰。

香港竹业协会及相关工会组织,是这道利益防线的第一道守门人。他们把竹棚搭建包装成“濒临失传的传统工艺”,将竹棚工塑造成“文化遗产的守护者”,动辄以“保护传统”“维护两千多名注册竹棚工饭碗”为由,抵制任何形式的材料革新。

所谓“传统工艺”背后,是一条从竹竿砍伐、运输、销售到搭建施工的完整利益链,香港每年消耗的500万根竹竿,撑起的不是什么文化传承,而是少数人的利益版图。

这些工会一边拿着政府的“传统工艺保护补贴”,一边游说立法机构阻止标准改革,把“工人生计”当成挡箭牌,却对竹棚工自身面临的火灾风险视而不见,毕竟,在利益的天平上,普通工人的生命安全,从来都不重要。

更具讽刺意味的是香港建造业议会等行业机构的“表演艺术”。他们表面上热衷于举办各类“国际城市与建设产业论坛”,在2025年10月的论坛上,专家们唾沫横飞地大谈“智慧城市”“智能建造”“绿色建筑”,PPT做得花团锦簇,照片拍得光鲜亮丽,却对香港屡次发生的竹棚火灾问题讳莫如深。

有人提问“为何不推广更安全的金属脚手架”,得到的回应却是“需兼顾传统与成本”“改革需循序渐进”。这些机构名义上是推动行业进步的“领航者”,实则是利益集团的“传声筒”,他们的“创新”永远停留在口头上,“改革”永远卡在“研究阶段”,唯独维护既得利益的动作快得惊人。

监管层面的“精准留白”,则为这套利益体系提供了最关键的制度保障。香港《建筑物条例》对棚架的承重标准、搭建高度有明确规定,甚至连竹竿的粗细都有详细要求,却偏偏在材料的阻燃性能上“选择性失明”。

这种看似“疏忽”的制度设计,实则是精准的利益输送——既给了承建商选择低成本易燃材料的空间,又让监管部门在事故发生后能以“无明确规定”为由全身而退。难怪有业内人士直言:“香港的建筑安全监管,就像给老虎画了个笼子,却故意拆掉了门锁,还美其名曰‘尊重老虎的自由’。”

如果说竹脚手架是这场火灾的“导火索”,那么非阻燃安全网就是推波助澜的“帮凶”。阻燃安全网与普通安全网的价格差约40%,这区区40%的成本差价,成了香港建筑业“安全与利益”博弈的分水岭——而利益,毫无悬念地赢了。

对于承建商而言,这是一道再简单不过的算术题:每平方米多花40%的成本,一个十万平米的项目就要多支出数百万港元,这笔钱会直接侵蚀利润;而火灾发生的概率很低,即便发生,也有保险公司理赔,最坏的结果不过是象征性地罚款。

在“利益最大化”的商业逻辑下,选择非阻燃安全网成了他们口中的“理性选择”,至于这种选择背后可能付出的生命代价,早已被他们从财务报表中剔除。

有居民曾向劳工处投诉,质疑小区维修使用的安全网“一烧就着”,得到的回应却是官方的“标准答案”:“现行安全条例未对棚网阻燃性能作出明确要求,施工单位的选择符合规定。”这种看似合规的回应,实则是监管体系对生命的漠视。

监管部门把“是否使用阻燃材料”的决定权交给了逐利的企业,把安全风险转嫁给了无辜的居民,用“制度灵活性”掩盖了“监管失职”的本质。

2025年10月,中环华懋大厦就曾发生过一起竹棚火灾,虽然没有造成重大人员伤亡,但已经给行业敲响了警钟。当时舆论呼吁全面推广阻燃安全网,屋宇署也发布了“建议性整改要求”,但这份“建议”最终沦为一纸空文。

承建商们集体沉默,行业协会出面“维稳”,声称“全面更换阻燃网会导致建筑成本大幅上升,影响香港建筑业的竞争力”。在他们眼中,所谓的“竞争力”,不过是牺牲安全换来的低价优势,所谓的“行业发展”,不过是利益集团的自娱自乐。

香港曾是英国殖民地,其建筑业管理体系承袭了英国的“行业自治”原则。这套体系的核心逻辑是“行业自己管自己”,由建造业议会、建造商会等行业组织主导标准制定、资质审核、监管执行,政府部门则扮演“旁观者”的角色,仅在发生重大事故时才出面“协调”。这套看似“高效”的管理模式,实则成了利益集团的“保护伞”,上演了一出出自我监管的“优雅舞步”。

香港建造业议会等组织,身兼“标准制定者”和“行业代言人”双重身份,这种角色冲突让监管失去了最基本的公正性。他们制定的行业标准,往往是“最低要求”而非“最高标准”,每一条规定都充斥着“模糊地带”,为企业违规操作留下了充足空间。

比如在施工安全检查方面,他们推行“自查自纠”制度,允许施工单位自行上报安全隐患,监管部门仅进行“随机抽查”,而抽查的比例不足5%,且抽查时间会提前通知——这种“走过场”式的监管,与其说是监督,不如说是给行业“面子工程”背书。

在这种管理体系下,“问责”成了最稀缺的资源。居民多次投诉工地工人在竹棚附近吸烟、易燃杂物随意堆积、脚手架搭建不规范等问题,但监管部门的回应永远是“已记录在案”“将加强巡查”“请居民耐心等待”。这些话术如同万能公式,既不否认问题的存在,又不采取实质性措施解决,完美诠释了什么是“官僚艺术的巅峰之作”。

2025年5月,长实安达臣道项目爆出贪污丑闻,香港建造商会迅速发布声明,一边“严厉谴责贪污行为,坚决维护行业声誉”,一边又火速划清界限,声称“涉案单位并非商会会员,与本会无关”。

这种既想展示“正义立场”又不想伤及行业根本的操作,把“利益至上”的本质暴露无遗。他们谴责的不是贪污本身,而是贪污被曝光影响了行业的“形象”;他们维护的不是行业声誉,而是利益集团的共同利益。

这种“只表态不行动”的应对方式,与其说是“行业自治”,不如说是“行业自肥”——肥了少数人的口袋,瘦了公众的安全。

宏福苑大火发生后,香港上演了一场堪称“教科书级”的责任分散表演。在这场精心设计的问责迷宫里,每个部门都标示着“负责”,却没有一个部门真正承担责任;每个人都看似“有理由”,却没有一个人站出来道歉。

物业公司是第一个“甩锅”的。面对记者追问,物业公司发言人理直气壮地表示:“小区维修工程已全权外包给有资质的施工单位,我方仅负责协调工作,施工安全应由施工单位全权负责。”这种“外包即免责”的逻辑,把物业公司的管理责任摘得一干二净。

可他们忘了,作为小区的管理者,他们有义务审核施工单位的安全资质,有责任监督施工过程中的安全隐患,而不是把工程一包了之,就当甩掉了烫手山芋。更讽刺的是,该物业公司在火灾前曾收取了业主的“维修安全费”,却没有用这笔钱做任何实质性的安全保障。

施工单位则把责任推给了“监管标准”。他们声称:“我们严格按照香港《建筑物条例》和行业标准施工,使用的竹脚手架和安全网都符合规定,火灾发生是不可抗力。”这番话看似无懈可击,实则是利用了监管标准的漏洞。

他们确实“符合规定”,但这种“规定”本身就是为利益集团量身定制的低标准;他们确实“按章办事”,但这种“章程”本身就充满了对生命的漠视。当记者追问“为何不主动使用更安全的材料”时,施工单位负责人以“成本过高”为由搪塞,言语间没有丝毫愧疚。

政府部门之间的“职责交叉”,则创造了完美的监管“真空带”。劳工处表示:“建筑材料的标准制定属于屋宇署的职责范围,我们仅负责施工过程中的劳工安全监管。”屋宇署则回应:“施工安全的日常巡查由劳工处负责,我们仅负责建筑设计和竣工验收。”两个部门互相推诿,把责任像皮球一样踢来踢去,最终让问责变得不了了之。

更可笑的是,火灾发生后,两个部门都迅速发布了“工作通报”,吹嘘自己“反应迅速”“处置得当”,把一场本可避免的悲剧,当成了展示工作成效的“舞台”。

火灾发生后,政府立即启动紧急事故监察及支援中心,开放临时庇护中心,设立援助站,发放救助金,甚至邀请深圳消防紧急驰援。这些举措赢得了部分舆论的好评,有人称赞“政府应急效率高”“关爱市民”。

可很少有人追问:如果事前监管到位,如果安全标准达标,如果利益集团不那么贪婪,这场火灾根本就不会发生。消防员本不该出现在这场人为制造的灾难现场,他们的“英勇驰援”,本质上是在为监管失职、利欲熏心“擦屁股”。

宏福苑大火不是香港建筑安全悲剧的开始,也绝不会是结束。它只是香港安全管理体系失效的一个缩影,是利益集团与监管漏洞共同作用下的必然结果。

数据显示,2024年香港共发生127起外墙竹脚手架火灾,其中82%发生在老旧建筑维修现场。香港目前有2.7万幢老旧建筑存在消防隐患,这些建筑大多建于上世纪七八十年代,建筑结构老化,消防设施缺失,而维修这些建筑的资金缺口高达12亿港元。

每次悲剧发生后,官方的话术都如出一辙:港府第一时间表示“极度哀痛”,相关部门承诺“彻底调查”,行业组织提出“改革方案”,媒体发起“全民哀悼”。可等到风头过后,一切又恢复原样:竹脚手架依旧在搭建,非阻燃安全网依旧在使用,监管漏洞依旧存在,利益集团依旧在逐利。

2019年沙田区竹棚火灾、2022年油尖旺区建筑火灾、2025年中环华懋大厦火灾,每次火灾后的“改革承诺”都成了空头支票,每次“彻底调查”都不了了之,每次“行业反思”都变成了走过场。

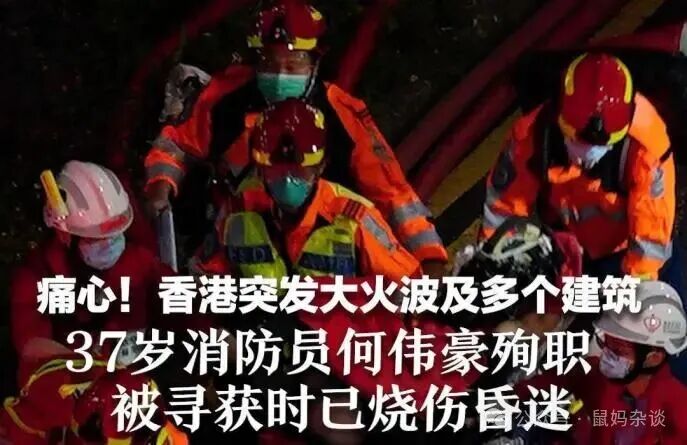

宏福苑大火中,37岁的消防员何伟豪为了救人,被大火烧伤昏迷,最终壮烈殉职。他的牺牲引发了全民哀悼,政府追授他荣誉勋章,媒体报道他的英雄事迹,市民自发前往悼念。

可很少有人追问:为什么一个年轻的生命要为制度的失效买单?为什么英雄总要以牺牲的方式,才能唤醒公众对安全问题的关注?何伟豪的家人在悼念仪式上泣不成声:“如果工地安全措施到位,他就不会牺牲。”这句话戳破了所有“英雄叙事”的假象——真正的英雄,不该是在灾难中牺牲的人,而是能阻止灾难发生的制度和责任。

一位宏福苑的居民指着仍在冒烟的废墟,苦笑着对记者说:“我们早就看到工人在棚架附近吸烟,工地里堆满了易燃杂物,我们投诉了很多次,可没人管。现在好了,家没了,人没了,终于有人来‘重视’了。”这番话里充满了绝望和讽刺。

这场大火绝非一日之寒,而是马虎的施工、流于形式的监管、陈旧的标准,以及“凑合就行”的集体心态共同作用的结果。它是一场多方“努力”促成的悲剧,是利益集团、监管部门、行业组织共同导演的“谋杀”。

下次,当香港的老旧建筑再次启动维修工程,当竹脚手架再次搭起,当非阻燃安全网再次覆盖墙面,或许施工单位会在竹棚上挂个牌子,上面写着:“此处为传统烟火表演场地,遇火请自求多福。”毕竟,在香港的建筑安全体系里,“传统”比生命重要,“成本”比安全重要,“利益”比责任重要。

只是不知道,下一次,又会是谁的家园成为这场“表演”的舞台?又会是谁的亲人,成为下一个被牺牲的“英雄”?又会是谁,在废墟中哭泣,质问这场无休止的悲剧轮回?

注:1994年8月23日,深圳就全面禁止使用竹脚手架,一律使用钢管脚手架。

会员用户请加微信,以防失联!

赞

赞

赞

赞

让钱主动来找你:24堂财商心理课,带你改变穷人思维,突破财富困局!

2020-04-174652