赞

赞

欢迎关注百家时评,为你解读国际风云、财经要闻,洞悉全局,你值得加入!

如您在使用平台过程中有什么问题?可以扫描左边二维码添加客服微信咨询。也可以通过下方输入框进行留言。

苏共在20万党员时推翻沙皇、35万时赢得十月革命、554万时击败纳粹,却在2000多万党员的鼎盛时期失去执政地位,亡党亡国。

苏联解体本质上是“没文化”的悲剧:它继承了沙俄的文化拼盘,犯下了文化构建和民族治理的巨大错误,失去了国家认同的精神纽带。

文化是国家的灵魂和凝聚力核心,缺乏文化认同和共同价值,即使有强大军事和领土,也会轰然倒塌。

中国正是凭借着文化根基、民族政策和共同体意识,集体抵御分裂,才走向了伟大复兴的康庄大道。

俄罗斯文明从诞生之初,就缺乏原生文化和稳定的主体民族身份定位。

从留里克王朝的建立到蒙古金帐汗国的统治,从东正教的传入到彼得大帝的西化改革,俄罗斯文化始终在不同外来文明的冲击下摇摆,“我是谁”的身份追问贯穿了其整个历史进程。

公元862年,维京人留里克率领部落入主东欧平原,建立留里克王朝,这成为俄罗斯文明的开端。

但这一起点本身就充满了矛盾:东斯拉夫人是传统的东欧农耕民族,性格保守、分散,依赖土地生存;而留里克所代表的维京人则是天生的征服者,崇尚扩张、集权,以劫掠为生。

两种截然不同的文化基因被强行捆绑在一起,形成了俄罗斯历史上第一次深刻的文化冲突。

为了弥补文化凝聚力的不足,“扩张”成为俄罗斯统治者的必然选择。通过不断向外征战,既能转移内部矛盾,又能以共同的征服目标暂时凝聚人心,由此形成了“以扩张求认同”的畸形发展逻辑。

这种逻辑贯穿了俄罗斯的整个历史:从基辅罗斯到沙皇俄国,再到苏联,扩张始终是其核心国策之一。

但扩张只能带来领土的增加,却无法解决文化认同的根本问题——当征服的脚步停止,内部的文化撕裂便会凸显。

东斯拉夫人的保守与维京人的扩张、农耕文明的内敛与游牧文明的奔放,始终在俄罗斯社会内部交织碰撞,从未真正融合。

988年,基辅罗斯大公弗拉基米尔下令全体民众皈依东正教,史称“罗斯受洗”,这被视为俄罗斯文明史的分水岭,也是第二次重大文化冲突。

大公的初衷是通过统一的宗教来整合思想,宣扬“皇权神授”,强化专制统治。

但东正教作为强势的一神教,本身就具有独立于世俗政权的传统,教会与皇权的博弈从一开始就不可避免。

东正教强调“上帝面前人人平等”,其博爱、契约精神与维京海盗传承下来的集权统治、劫掠文化格格不入;

而东斯拉夫人原本信奉多神教,祖祖辈辈崇拜的自然神灵被强行废除,取而代之的是陌生的上帝,这让普通民众陷入了严重的信仰混乱——“原来我们只有维京人一个‘爹’,现在怎么又多了一个上帝‘爹’?”这种信仰上的急转弯,并未带来思想的统一,反而加剧了社会的隔阂。

为了掌控教会,俄罗斯统治者展开了长期的斗争。

彼得大帝时期,沙皇政府从体制上削弱教会势力,剥夺其经济基础,设立由政府管辖的最高宗教事务局,规定神职人员必须宣誓效忠沙皇,使教会彻底沦为皇权的附庸。

沙皇不仅是国家元首,更是东正教会的最高领袖,宗教完全成为政治统治的工具。但这种“政教合一”的模式,并未让东正教的文化内核与俄罗斯的政治传统真正融合:东正教的博爱伦理被专制异化,契约精神未能生根发芽,宗教仅仅成为一个空洞的符号,无法成为凝聚社会的精神纽带,只剩下一个洋葱头。

1240年,基辅罗斯被蒙古金帐汗国征服,长达240年的统治彻底重塑了俄罗斯的政治文化,也带来了第三次致命的文化冲击。

蒙古人带来的不是先进的文明成果,而是赤裸裸的中央集权制度和高压统治手段——“沙皇”这一称号就源于蒙古语,俄罗斯的官僚体系、税收制度、军事组织都深深打上了蒙古的烙印。

这种“东方化”的集权传统,与东正教所承载的西方文明属性形成了尖锐的冲突:俄罗斯既以“欧洲文明正统”自居,将自己视为东罗马帝国的继承者(伊凡三世与拜占庭末代公主联姻,自称“罗马正统”),又在政治文化上呈现出鲜明的东方专制特征;既渴望融入欧洲,参与欧洲事务,又被西欧各国视为“鞑靼化的蛮夷”,遭到排挤和孤立。

这种文明属性的撕裂,让俄罗斯始终在“欧洲国家”与“欧亚国家”的身份认知中摇摆,无法形成稳定的文化定位,俄罗斯国徽的双头鹰造型就说明了俄罗斯人的心态,既看向东方,又看向西方,唯独不知道自己是谁。

更严重的是,蒙古人信奉萨满教,推行宗教宽容政策——只要不反对“长生天”,民众可以信仰任何神灵。

这让本就陷入信仰混乱的俄罗斯民众更加迷茫:从多神教到东正教,再到萨满教的“万物有灵”,短短几百年间,信仰多次更迭,文化根基被不断动摇。

普通民众逐渐形成了“无论信什么,都是被统治的牛马”的消极心态,对任何文化和信仰都缺乏真正的认同,这种心态也被后世继承,成为构建国家认同的巨大障碍。

真正给俄罗斯打下强国基础的彼得大帝,试图通过“全盘西化”的改革来弥补文明差距。

他强制贵族剪胡须、穿西装、说法语、建造欧式宫殿,学习西欧的军事技术和管理制度,通过打败瑞典、夺取圣彼得堡,打通了波罗的海出海口,使俄罗斯跻身欧洲强国之列。

但这场改革的本质是“只学其表、不学其里”:彼得大帝接纳了西欧的制度外壳和生活方式,却拒绝了其核心的启蒙思想、公民意识与法治精神,农奴制依然根深蒂固。

这种片面的西化,进一步加剧了俄罗斯的文化分裂。

贵族阶层全盘模仿西方,与保持传统生活方式的普通民众形成了两个截然不同的世界——一个“穿西装的上层”和一个“留着长胡须的下层”,社会结构的二元对立愈发尖锐。

叶卡捷琳娜二世时期,这种矛盾更加突出:这位德国出身的沙皇继续推行西化政策,宫廷以说法语为耻,痴迷于欧式礼仪和建筑,但她统治下的农奴制却达到顶峰,社会矛盾不断激化。

为了转移内部压力,叶卡捷琳娜延续了“以扩张求认同”的老路,使俄罗斯疆域空前扩大,但民族融合和文化认同的问题不仅没有解决,反而因领土的扩张变得更加复杂。

至此,斯拉夫人的农耕传统、维京人的扩张基因、东正教的宗教符号、蒙古人的集权系统、西欧的表面文明、农奴制的深厚根基,如同一条条杂乱的绳索,缠绕在俄罗斯文明的身上,剪不断、理还乱。

这种先天的文化缺陷,注定了俄罗斯难以形成统一的国家认同,而这一历史包袱,最终被苏联完整继承,成为其走向解体的基础性障碍。

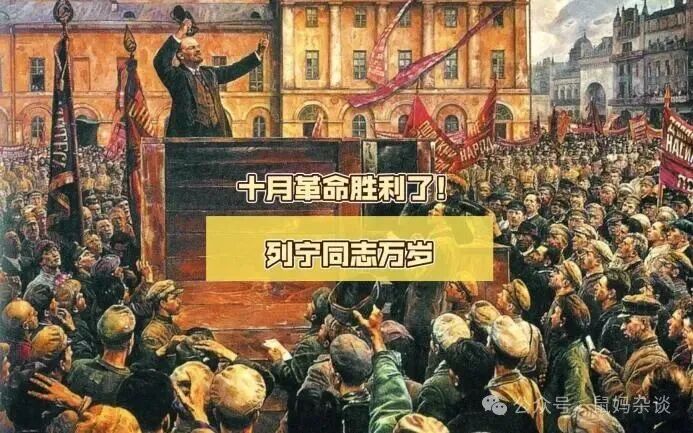

1917年十月革命的胜利,为苏联提供了一次重构文化认同、弥合历史裂痕的绝佳机遇,它本可以凭借社会主义意识形态的凝聚力,打破俄罗斯文明的先天缺陷,构建起超越民族、地域的国家认同。

但苏共在实践中犯下了两大致命错误:一是将社会主义意识形态视为“万能模板”,忽视其与本土文化土壤的适配性;二是用意识形态强制取代文化整合,扼杀文化多样性与认同自主性,最终导致意识形态公信力崩塌,文化认同彻底失败。

苏联的全称是“苏维埃社会主义共和国联盟”,它从诞生之初就不是一个传统意义上的国家,而是一个基于历史现实的国家联盟。列宁之所以选择联盟制,而非建立统一的集权国家,实属无奈之举。

沙皇俄国通过数百年的扩张,吞并了大量领土,但并未对这些地区进行有效的文化和民族融合,其统治更类似于“加盟店”模式——各地仅效忠沙皇个人,而非俄罗斯国家。

当沙皇倒台后,各边疆民族地区寻求独立成为自然趋势。

同时,新生的苏维埃政权面临着内外敌人的联合绞杀,局势危如累卵,列宁曾坦言:“当大哥的连用强的实力都没有”,联合所有苏维埃力量共同御敌,成为关乎政权存亡的头等大事。

因此,联盟制是列宁在当时历史条件下的唯一现实选择,它在一定程度上承认了各民族的历史诉求,为后续的文化整合和认同构建留下了潜在空间。

社会主义意识形态本身具有弥合多民族矛盾的潜力。其核心的集体主义理念,强调“个人服从集体、局部服从整体”,如果能够与本土文化相结合,本可以成为凝聚各民族的精神纽带。

但集体主义的落地需要相应的文化土壤:要么有“天下为公”的传统文化根基(如中国),要么有共同的革命记忆与奋斗目标(如古巴)。

而俄罗斯数百年形成的“沙皇专制—农奴制”二元结构,恰恰缺乏集体主义生长的原生环境——沙皇的绝对权威与农奴的人身依附,造就的是“服从权威”而非“集体协作”的社会心理,东正教的博爱伦理被专制异化,未能转化为社会层面的集体意识。

面对这样的文化土壤,苏共没有选择因地制宜地调整政策,而是试图通过行政强制与意识形态灌输,将集体主义强加给各民族。

以农业集体化运动为例,苏共无视乌克兰、哈萨克斯坦等地区的传统生产方式与文化习俗,强行推行统一的集体农庄制度,将农民的土地、牲畜收归集体,剥夺了农民的生产自主权。

这种“以集体主义名义推行文化霸权”的做法,带来了灾难性的后果。

在乌克兰,强制集体化导致了严重的饥荒,数百万人死于饥饿;

在哈萨克斯坦,传统的游牧经济被摧毁,同样引发了人道主义灾难。

这些悲剧让少数民族将集体主义与“俄罗斯化压迫”划等号,加剧了对苏联政权的抵触情绪。

集体主义本应是各民族共同追求的理想,却在强制推行中异化为“强制服从”的工具,失去了其应有的凝聚力。

更严重的是,苏共将社会主义意识形态简化为僵化的教条,忽视了文化多样性的价值。

在文化领域,苏共推行“一言堂”,打压不同的文化表达,要求各民族文化都必须服务于社会主义意识形态,必须体现“集体主义精神”。

这种文化高压政策,扼杀了各民族文化的创造力,也让民众对意识形态产生了强烈的逆反心理。

当文化失去了多样性和自主性,就变成了没有生命力的宣传工具,无法真正走进民众的内心,更无法形成持久的文化认同。

苏共对马克思主义的“教条化处理”,是文化认同崩塌的关键。

马克思主义作为科学的理论体系,需要与具体国情、本土文化相结合才能焕发生机,但苏共在实践中却将其简化为一成不变的教条,使其失去了理论的批判性与灵活性。

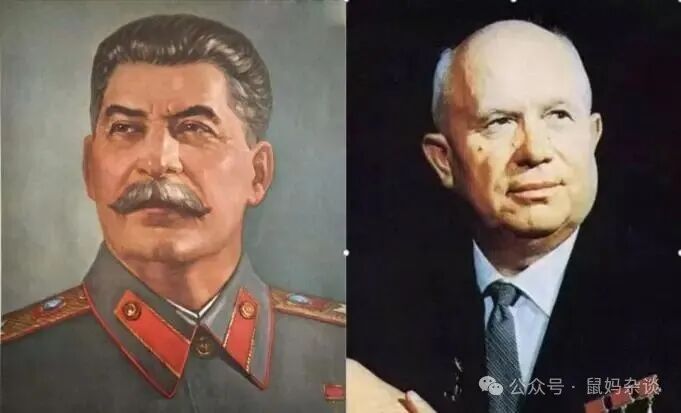

斯大林时期,马克思主义被扭曲为“个人崇拜的注脚”,《斯大林全集》成为唯一的思想准则,任何对理论的质疑和创新都被视为“反革命”。

这种思想禁锢,让社会主义意识形态失去了活力,成为僵化的政治口号。

赫鲁晓夫时期的“去斯大林化”则走向了另一个极端,他在苏共二十大上全盘否定斯大林的历史地位,引发了意识形态的剧烈摇摆。

这种“急转弯”式的政策调整,让民众对意识形态的稳定性产生了严重怀疑——昨天还是“伟大领袖”,今天就成了“独裁者”,理论的公信力在这种反复中被不断消解。

勃列日涅夫时期,苏共高层的官僚化、特权化问题达到顶峰,意识形态彻底沦为“遮羞布”。

官员们高喊“为人民服务”的口号,实则享受着特供待遇、贪污腐败;

理论宣传中吹嘘“社会主义优越性”,但民众面临的却是物资短缺、生活困顿的现实。

这种“言行不一”的巨大反差,让社会主义意识形态彻底失去了说服力。

当民众发现意识形态宣传与现实生活严重脱节时,对其的认同便荡然无存。

更严重的是,苏共对理论的荒废导致了思想领域的真空:既没有继承本土文化中的合理元素,也没有发展出适应时代需求的理论创新,民众失去了精神寄托,社会凝聚力急剧下降,维系苏联统一的精神纽带逐渐断裂。

苏联本有机会通过社会主义意识形态,将150多个民族凝聚成一个有机的整体,但由于其对意识形态的教条化理解和强制化推行,不仅未能构建起统一的文化认同,反而加剧了民族矛盾和社会分裂,错失了改写历史的机遇。

苏联的民族问题,从一开始就被斯大林的民族理论和政策带入了误区。

这些政策人为强化了民族界限,固化了民族矛盾,从制度层面为苏联的解体埋下了分裂的种子。

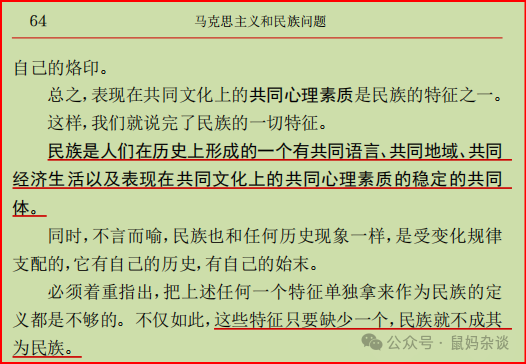

斯大林将民族定义为“具有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质这四个基本特征的稳定的人们共同体”,并强调“四者缺一不可”。

“四者缺一不可”的标准过于僵化,忽视了多民族国家中民族分布的交错性与文化认同的复杂性。

在苏联,许多民族并没有严格意义上的“共同地域”,而是与其他民族杂居相处;有些民族虽然语言不同,但在长期的历史发展中形成了共同的经济生活和文化心理。斯大林的定义无视这些现实,强行按照刻板的标准进行民族识别和划分,导致民族界限被机械切割,民族矛盾被人为激化。

更重要的是,这一定义带有强烈的政治意图。

斯大林提出这一定义的初衷,是为了反对当时的“民族文化自治”纲领,防止无产阶级政党按民族分野分裂。

但在实践中,这一定义却成为了划分政治实体的依据,将“民族”与“国家”直接挂钩,为后来的民族分裂提供了法理依据。

当加盟共和国的民族意识被唤醒,“自由退出权”就成为他们脱离苏联的合法借口。

斯大林时期推行的“强制俄罗斯化”政策,是民族矛盾激化的关键推手。

为了实现“国家统一”,斯大林将“俄罗斯化”等同于“现代化”,认为只有摒弃少数民族文化、全面接受俄罗斯文化,才能实现民族融合。

这种政策本质上是“大俄罗斯沙文主义”的体现,严重违背了民族平等原则。

在语言政策上,斯大林将俄语定为“全苏通用语言”,强制推广俄语教学,关闭少数民族语言学校,封杀少数民族语言出版物,要求政府公文、媒体宣传必须使用俄语。

语言是文化的核心载体,强制推广俄语,本质上是对少数民族文化的扼杀。格鲁吉亚、乌克兰等民族对此强烈抵触,他们将俄语推广视为“文化侵略”,纷纷自发保护本民族语言和文化,民族矛盾由此不断积累。

在人口政策上,斯大林以“通敌”“反革命”等罪名,对克里米亚鞑靼人、车臣人、印古什人等少数民族实施整体迁徙。

二战期间,数十万克里米亚鞑靼人被强行驱赶到西伯利亚、中亚等偏远地区,迁徙过程中大量民众死于饥饿、寒冷与疾病;

车臣人也遭受了同样的命运,被集体流放到中亚,长期遭受歧视与压迫。这种大规模的民族迁徙,不仅给少数民族带来了深重的灾难,更埋下了世代延续的民族仇恨,车臣问题的根源便在于此。

在文化政策上,斯大林镇压任何主张“民族自治”“尊重民族文化”的声音,将其定性为“反革命民族主义”。

乌克兰文化精英、格鲁吉亚独立运动领袖等被残酷镇压,少数民族的文化表达受到严格限制。高压政策下,少数民族的不满情绪只能隐性积累,一旦中央政府控制力减弱,这些情绪便会以暴力形式爆发。

1922年苏联成立时,基于斯大林的民族定义,按地域划分加盟共和国,并赋予各共和国高度自治权,甚至在宪法中保留“退出权”。

这种划分模式的致命缺陷,是将“地域”与“民族”简单绑定,忽视了民族分布的交错性。

乌克兰境内有大量俄罗斯人、波兰人;哈萨克斯坦境内俄罗斯人占比曾超过40%;克里米亚90%以上的居民为俄罗斯人,却被赫鲁晓夫随意划给乌克兰。

这种不合理的划分,直接强化了“加盟共和国”的地域认同,弱化了“苏联公民”的国家认同。

各加盟共和国逐渐形成以“主体民族”为核心的地域文化圈,拥有独立的语言、教育体系与行政机构,甚至发展出独立的经济利益诉求。

在中央政府控制力较强时,这种分裂倾向被压制;一旦中央权威弱化,地域认同便迅速转化为民族独立诉求。

1990年,立陶宛率先宣布独立,正是这种地域与民族绑定政策的直接后果。

随后,拉脱维亚、爱沙尼亚等加盟共和国纷纷效仿,苏联的统一局面彻底瓦解。

斯大林的民族政策,本质上是将民族融合等同于“文化征服”,将国家统一等同于“强制同化”。

这些政策不仅没有解决俄罗斯历史上的民族矛盾,反而将其制度化、长期化,使各加盟共和国与俄罗斯联邦形成了深刻的信任危机。

当苏联后期中央权威衰落时,这些积累已久的民族矛盾集中爆发,成为推动解体的直接动力。

如果说斯大林的民族政策为苏联解体埋下了种子,那么赫鲁晓夫时期的一系列“急转弯”式政策,则为这颗种子的发芽提供了土壤和水分。

赫鲁晓夫的改革缺乏系统性和稳定性,在意识形态、民族政策、领土划分等方面的草率决策,进一步加剧了苏联的文化认同危机,动摇了国家统一的根基。

赫鲁晓夫在1956年苏共二十大上作了《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告,全盘否定斯大林的历史地位,揭开了“去斯大林化”的序幕。

这一举措在当时引发了巨大的思想震动,其初衷是打破个人崇拜,恢复社会主义民主,但由于缺乏正确的引导和必要的铺垫,最终走向了极端。

赫鲁晓夫对斯大林的否定是全面的、彻底的,不仅批判其个人崇拜,还否定了斯大林时期的许多政策和成就。

这种“一刀切”的否定,让民众陷入了严重的思想混乱:

长期以来被奉为“伟大领袖”的斯大林,一夜之间变成了“独裁者”;

曾经被视为“正确路线”的政策,突然变成了“错误的实践”。

这种意识形态的剧烈摇摆,让民众对苏共的理论和政策产生了深深的怀疑——如果斯大林是错误的,那么苏共的历史还有多少是可信的?如果过去的理论是僵化的,那么现在的理论又有多少说服力?

意识形态的公信力在这种反复中被彻底消解。民众不再相信苏共的理论宣传,对社会主义意识形态的认同也急剧下降。

更严重的是,“去斯大林化”引发了连锁反应,各加盟共和国的民族主义情绪趁机抬头。

一些少数民族将斯大林时期的民族压迫政策归咎于俄罗斯民族,将“去斯大林化”解读为“去俄罗斯化”,纷纷提出民族自治甚至独立的诉求。

苏共在意识形态上的自我否定,为民族分裂势力提供了可乘之机。

赫鲁晓夫在民族问题上的另一个重大失误,是对领土划分的随意决策。

1954年,为了庆祝“乌克兰与俄罗斯结盟300周年”,赫鲁晓夫不顾克里米亚的民族构成和历史传统,一纸命令将克里米亚从俄罗斯联邦划归乌克兰加盟共和国。

从民族构成来看,克里米亚90%以上的居民是俄罗斯人,他们的语言、文化、宗教都与俄罗斯紧密相连;

从历史来看,克里米亚长期属于俄罗斯,是俄罗斯黑海舰队的重要基地,具有重要的战略意义。

将这样一块俄罗斯人占绝对多数的领土划给乌克兰,本身就违背了民族分布的客观现实,也忽视了当地民众的文化认同。

这一决策在当时就引发了俄罗斯民众的不满,但由于苏联的高压统治,这种不满被压制了下来。

然而,领土划分的随意性,进一步强化了乌克兰的地域认同和民族意识,也为后来的克里米亚危机埋下了伏笔。

当苏联解体后,克里米亚成为乌克兰的一部分,但当地俄罗斯民众的文化认同并未改变,他们始终渴望回归俄罗斯。

2014年克里米亚公投加入俄罗斯,本质上就是赫鲁晓夫时期这一草率决策的历史后遗症。

赫鲁晓夫的这一做法,不仅体现了苏共在民族问题上的主观主义和官僚主义,更暴露了其对文化认同的漠视。

领土划分不仅仅是地理上的调整,更是文化认同和民族情感的重新配置。无视民族文化认同的领土划分,必然会引发民族矛盾和领土争端,成为国家分裂的隐患。

赫鲁晓夫的“急转弯”政策,不仅没有解决斯大林时期留下的问题,反而制造了新的矛盾和危机。意识形态的摇摆、领土划分的随意,进一步加剧了苏联的文化认同危机,种下了分裂的种子。当这些矛盾积累到一定程度,一旦遇到合适的时机,就会彻底爆发,最终导致苏联的解体。

苏联的解体与中国的稳定发展,形成了鲜明的对比。

同样是多民族国家,同样面临着复杂的民族问题和外部势力的渗透,为何苏联走向了解体,而中国却能保持民族团结和国家统一呢?根本原因在于中苏两国在文化认同构建和民族治理上采取了截然不同的路径:

苏联追求单一化的强制同化,中国坚持多元化的平等融合;

苏联将意识形态教条化,中国将理论与本土文化相结合;

苏联人为制造民族矛盾,中国着力铸牢中华民族共同体意识。

苏联的民族理论以斯大林的“四要素”定义为核心,带有强烈的教条主义和欧洲中心主义色彩,忽视了多民族国家的复杂国情。而中国的民族理论,既吸收了马克思主义民族理论的精华,又结合了中国的历史传统和现实情况,形成了独具特色的“多元一体”格局理论。

中国的民族识别工作,虽然最初参照了斯大林的民族定义,但并未机械照搬“四要素缺一不可”的教条。

毛泽东提出“科学的分析是可以的,但政治上不要去区分哪个是民族,哪个是部族或部落”,所有群体统称为“民族”,一律平等。这种做法摒弃了苏联的民族等级制,从政治上保障了各民族的平等地位。

更重要的是,中国的民族理论继承和发展了梁启超的“中华民族”概念。

梁启超在20世纪初提出“中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成”,主张“大民族主义”,联合国内所有民族对抗帝国主义侵略。

这一思想被孙中山的“五族共和”继承,最终发展为费孝通的“多元一体格局”理论——各民族在历史长河中形成了“你中有我、我中有你”的共生关系,共同构成了中华民族的有机整体。

这种“多元一体”理论,既尊重了各民族的文化多样性,又强调了中华民族的整体认同,避免了苏联“单一化”民族理论的弊端。各民族既可以保持自己的文化特色,又能在中华民族共同体的框架下实现共同发展,形成了文化认同与国家认同的有机统一。

苏联的民族政策以“强制俄罗斯化”为核心,本质上是文化征服和民族压迫。中国的民族政策以“民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣”为基本原则,强调尊重各民族的文化传统和自主权利。

在语言政策上,中国实行“各民族语言文字平等”的政策,保障少数民族使用和发展本民族语言文字的权利。国家在民族地区设立双语学校,出版少数民族语言出版物,鼓励各民族互相学习语言文字。这种政策既保护了少数民族文化,又促进了各民族的交流融合,与苏联强制推广俄语的做法形成了鲜明对比。

在区域自治上,中国实行民族区域自治制度,赋予少数民族聚居区一定的自治权,但这种自治是在国家统一领导下的自治,不同于苏联加盟共和国的高度自治和“退出权”。民族区域自治制度既保障了少数民族的合法权益,又维护了国家的统一和完整,实现了民族自治与国家统一的有机结合。

在经济发展上,中国始终坚持“各民族共同繁荣”的原则,加大对少数民族地区的扶持力度,推动区域协调发展。通过西部大开发、脱贫攻坚、乡村振兴等战略,民族地区的经济社会发展取得了巨大成就,人民生活水平显著提高。这种经济上的共荣,进一步增强了各民族对国家的认同,凝聚了民族团结的向心力。而苏联则忽视民族地区的发展,导致地区差距不断扩大,民族矛盾日益激化。

苏联的文化认同构建之所以失败,关键在于其割裂了历史传统与现代意识形态的联系,既没有继承本土文化中的合理元素,也没有让意识形态与民众的文化心理相结合。而中国的文化认同构建,始终坚持“传承中华优秀传统文化、弘扬革命文化、发展社会主义先进文化”的有机统一,形成了深厚的文化根基。

中华优秀传统文化强调“天下大同”“四海一家”“和而不同”,为民族团结提供了丰富的思想资源。儒家文化的“仁爱”“礼义”思想,道家文化的“道法自然”理念,都蕴含着平等、包容、和谐的精神,与现代民族平等原则相契合。这些传统文化基因,经过创造性转化和创新性发展,成为铸牢中华民族共同体意识的重要基础。

革命文化和社会主义先进文化,则为各民族提供了共同的价值追求和精神纽带。从新民主主义革命时期的共同奋斗,到社会主义建设时期的集体攻坚,再到改革开放以来的共同发展,各民族在革命、建设、改革的过程中形成了共同的历史记忆和奋斗目标。这种共同的经历,让各民族深刻认识到“共休戚、共存亡、共荣辱、共命运”的道理,形成了强烈的国家认同感。

相比之下,苏联的社会主义意识形态与俄罗斯的历史文化传统严重脱节。东正教的博爱伦理被专制异化,集体主义缺乏文化土壤,意识形态只能依靠强制灌输维持。当强制力消失,意识形态的公信力便彻底崩塌,文化认同也随之瓦解。

冷战时期,美国将苏联视为主要对手,采取了一系列“西化、分化”战略,试图肢解苏联。这些招数包括意识形态渗透、文化产品输出、支持分裂势力、制造民族矛盾等,最终在苏联解体的过程中发挥了重要作用。

但同样的招数,在面对中国时却屡屡失效,根本原因在于中国拥有强大的文化认同、科学的民族政策和坚定的国家意志,形成了抵御外部干涉的“免疫屏障”。

美国肢解苏联的招数,本质上是一场“文化冷战”和“意识形态战争”,其核心是摧毁苏联的文化认同和意识形态公信力。

一是推行“普世价值”叙事。美国将“自由、民主、人权”包装成‘普世价值’,通过各种渠道向苏联民众传播,攻击苏联的社会主义制度“不民主”“不自由”,煽动民众对政权的不满。

二是支持民族分裂势力。美国利用苏联的民族矛盾,暗中支持各加盟共和国的分裂势力,为其提供资金、武器和舆论支持。立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚等加盟共和国的独立运动,背后都有美国的影子。美国还通过扶持车臣、克里米亚鞑靼人等少数民族的分裂势力,加剧苏联的民族冲突,动摇苏联的统治根基。

三是制造意识形态混乱。美国通过“美国之音”等媒体,大肆宣传苏联的负面信息,夸大苏联的社会矛盾和体制弊端,同时炒作“去斯大林化”引发的意识形态分歧,让苏联民众对社会主义意识形态产生怀疑。美国还支持苏联国内的持不同政见者,鼓励他们批判苏联制度,制造思想混乱。

四是实施经济封锁与技术遏制。美国联合西方阵营对苏联实施经济封锁和技术禁运,加剧苏联的经济困难,让民众的生活水平持续下降。经济上的困境与意识形态宣传的“西方繁荣”形成鲜明对比,进一步削弱了民众对苏联政权的认同。

这些招数之所以能够在苏联奏效,关键在于苏联本身存在严重的文化认同危机和意识形态公信力丧失。当苏联民众对自己的制度和文化失去信心时,美国的意识形态渗透就如同“乘虚而入”的病毒,迅速蔓延,最终导致苏联的解体。

同样面对美国的“西化、分化”战略,中国却能够保持稳定发展,根本原因在于中国构建了强大的“免疫体系”,这一体系以文化自信为核心,以民族团结为基础,以制度优势为保障。

一是深厚的文化自信。中华文明是世界上唯一未曾中断的古老文明,拥有5000多年的历史积淀,形成了独特的文化基因和价值观念。“天下大同”“和而不同”“民族团结”等思想,深深植根于中华民族的精神世界,成为抵御外部意识形态渗透的强大屏障。中国始终坚持传承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,不断增强民众的文化认同感和自豪感。当民众对自己的文化充满自信时,就不会轻易被西方的“普世价值”所迷惑。

二是科学的民族政策。中国坚持“民族平等、民族团结、民族区域自治、各民族共同繁荣”的基本原则,成功构建了“多元一体”的民族关系。各民族在政治、经济、文化等方面享有平等的权利,共同参与国家建设和发展。国家通过一系列政策扶持少数民族地区发展,缩小地区差距,让各民族共享发展成果。这种平等、团结、互助、和谐的民族关系,让美国试图利用民族矛盾分裂中国的图谋无从下手。

三是坚定的制度自信。中国特色社会主义制度既坚持了科学社会主义的基本原则,又结合了中国的具体国情和文化传统,具有强大的生命力和优越性。这一制度能够集中力量办大事,有效应对各种风险挑战,保障国家的稳定和发展。中国的意识形态宣传始终坚持实事求是,紧密联系民众的现实生活,让民众切实感受到制度的优越性。这种制度自信,让美国的意识形态攻击失去了说服力。

四是强大的国家统一意志。中国政府和人民始终坚定维护国家主权和领土完整,对任何分裂国家的行为都采取零容忍态度。无论是“藏独”“疆独”“台独”等分裂势力,还是外部势力干涉,都遭到了中国政府和人民的坚决反对。这种坚定的国家统一意志,形成了强大的威慑力,让分裂势力和外部干涉者不敢轻举妄动。

美国肢解苏联的招数,本质上是利用了苏联的内部矛盾和文化认同危机。而中国之所以能够免疫,关键在于解决了内部的文化认同和民族问题,构建了强大的内部凝聚力。只有坚定文化自信,铸牢中华民族共同体意识,才能从根本上抵御外部干涉,维护国家统一和稳定。

苏联解体的历史悲剧警示着多民族国家:缺乏统一的文化认同和民族团结,即使领土广阔、军力强大,也难免分裂。

苏联的“没文化”并非没有文化成果,而是未能形成统一的文化认同和共同价值追求。

“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”的比喻揭示了民族团结的重要性。只有铸牢中华民族共同体意识,树立“休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共”的理念,才能形成强大凝聚力,共同抵御风险并推动发展。

历史教训表明:文化认同是国家统一的灵魂,民族团结是国家强盛的根基。

新时代我们要坚定文化自信,传承中华文化,坚持民族区域自治,促进各民族繁荣,反对分裂和干涉,维护国家主权和领土完整,从而避免重蹈苏联覆辙,实现中华民族伟大复兴。

会员用户请加微信,以防失联!

赞

赞

赞

赞

【视频课】维密体雕大师带你精雕曲线,四维速瘦法修炼翘臀、细腰、纤腹、瘦腿!

2020-09-142388