作者:智sir

来源:智先生(ID:zhixs10)

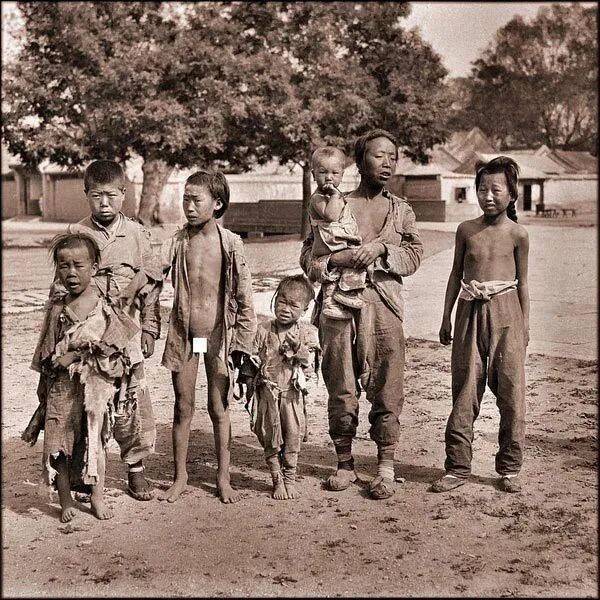

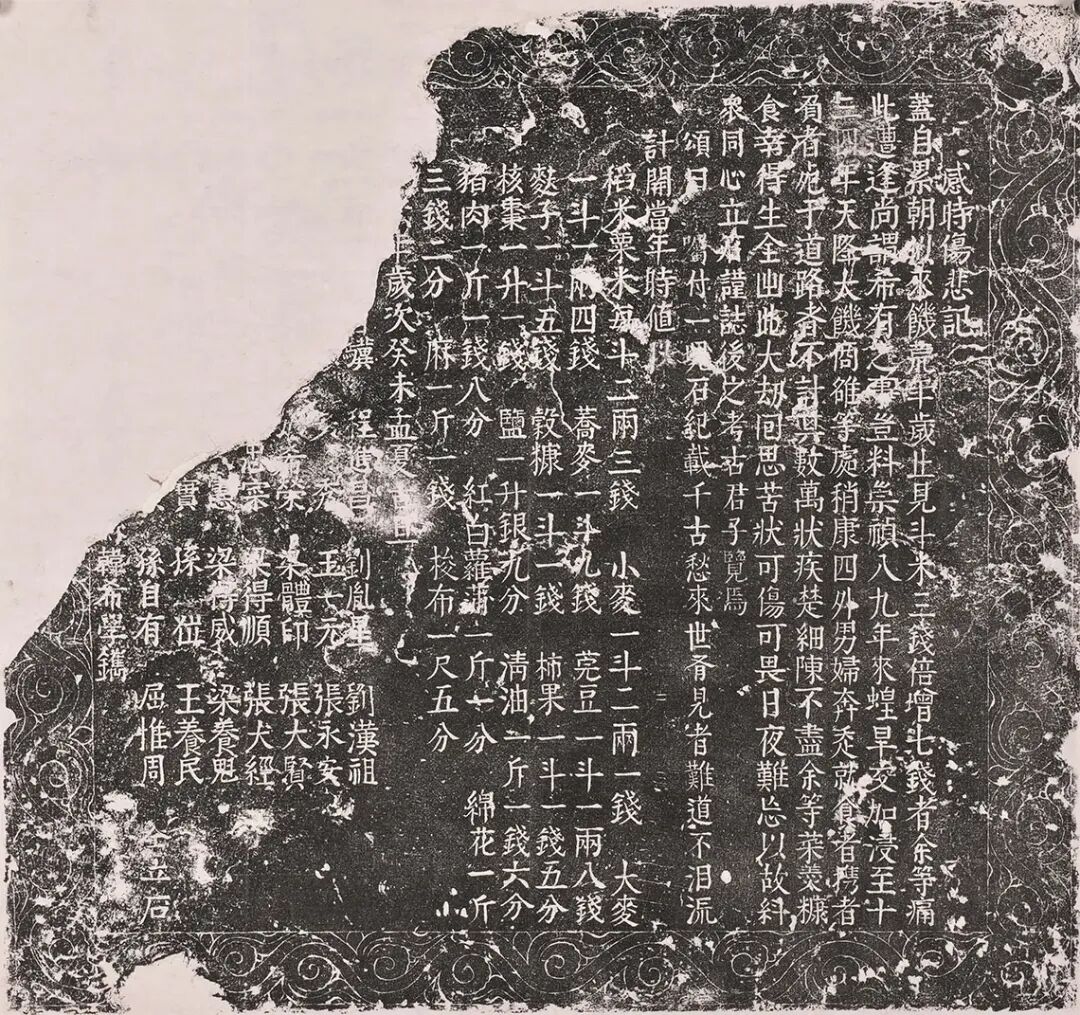

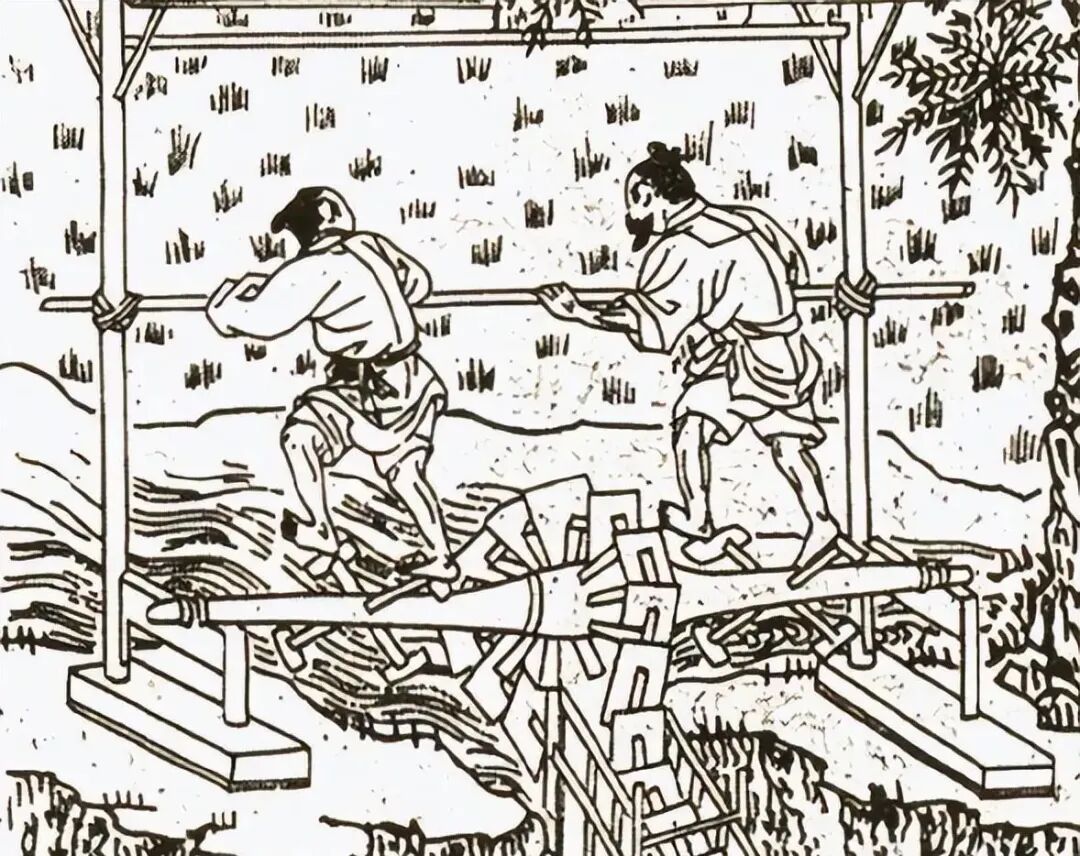

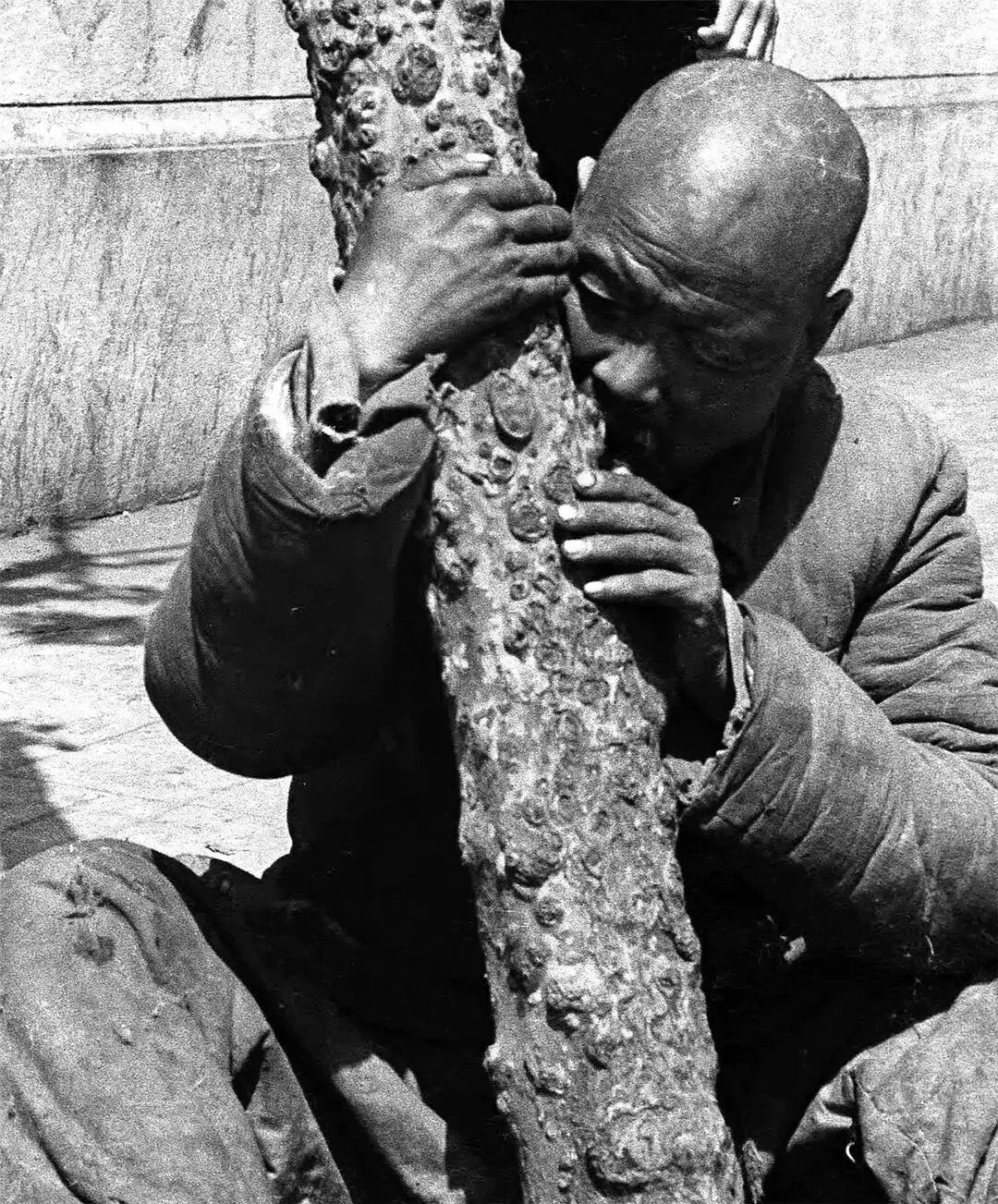

「刘安杀妻」,讲的是猎户刘安把妻子杀掉取肉出来,然后给刘皇叔吃的故事。这个典故出自于《三国演义》,当然故事纯属虚构,史料中并无记载刘备有过这种恶劣行为。《三国志.先主传》有记载,「备军在广陵,饥饿困败,吏士大小自相啖食。」当时刘备与袁术大军正在淮阴对峙,被自己收留的吕布背叛,失去了好不容易才得到的徐州根据地。由于缺乏粮食,刘备大军几乎被逼入穷途末路,最后将士们受不住了,开始互相捕食。这种事在东汉并不罕见,而「人相食」一词,在二十四史出现的次数也非常频繁。光武时期有「三辅大饥,人相食,城廓皆空,白骨蔽野」;尽管史料对每个朝代的「人相食」描述都只有寥寥几句,却掩盖不了时代的残酷真相。在过去两千多年的历史里,有文字记载的饥荒就超过4000起,可见老百姓吃饭的问题一直都没有得到解决。这倒不是统治者们不想解决,毕竟粮食是民心,也是军心,道理当然懂。有的奖励耕织,减轻赋税;有的开创性土改,抑制土地兼并;有的为了满足战争需求,就把流民集中起来,大力发展屯田。光生产当然是不够的,还要想办法储存起来,积谷防饥,所以还得建立集体粮仓。在商周时期,朝廷就按层级划分,建立了一个个地方粮仓。到秦汉时期,就有超大规模粮仓的出现,比如储存量超过十万石的咸阳仓,集中了从中原各地征调上来的粮食,必要时可以调拨四面八方。丰收时,国家以高于市场的价格大量买入粮食,避免谷贱伤农。等粮食歉收时,再以低于市场的价格抛售,抑制粮价,防止有囤货居奇的现象。既然当权者们采用各种方式避免粮荒,为什么还经常出现大面积的饥荒?一般来说,饥荒的客观诱因不外乎寒、旱、涝等极端气候,或者是蝗虫灾害。例如元代大德年间的大饥荒,起因是江浙各地频繁出现天灾。要么是连续数月的洪涝灾害——「雨水频并,数月不止,河港盈溢」。要么是水灾、旱灾、蝗灾同时并发,让两浙之地陷入一片水深火热。由于两浙是重要产粮区,在天灾的影响下,导致粮食严重减产,很容易出现大饥荒。饥荒的影响范围非常广,除了周边地区,甚至波及到元大都,也就是现在的北京。文学家程钜夫是这么写的:「骨肉相食,饿莩满野,行数十里不闻人声」。像正德、万历年间的饥荒,以及光绪「丁戊奇荒」等,诱因都是极端气候和虫害因素。有一位经济学家曾指出:「人们饥饿并不是现实中没有足够的食物,而是他们得不到而已。」前面说的几个大饥荒,就是由于赈灾粮食被层层剥削,导致灾民得不到援助,让灾难一发不可收拾。纵观历史,在王朝末期或是战乱时代,往往都伴随着大饥荒,就像秤不离砣的两兄弟。他在位十七年,有十年都是天灾不断,导致国力十分羸弱,同时还要面对李自成、张献忠和皇太极等人的内外夹击,苦不堪言。当时几十万流民大军在全国到处乱窜,他们只懂破坏,不搞生产,导致大量农田被抛弃。由于常年天灾,剩下的在耕田也出现歉收现象,国内物价极为高昂:「稻米粟米每斗二两三钱,小麦一斗二两一钱,猪肉一斤一钱八分,红白萝卜一斤一分。」如果大家觉得不够直观,可以对比一下万历年间的粮价,当时一两白银可买到两石大米,一石等于十斗,也就是说,到崇祯时期的大米价格,足足上涨了40多倍。有良心的官员会开仓赈灾,向富商募捐粮食,但更多的人囤货居奇,大肆哄抬物价,发国难财。很多地方粮仓储存的大米都已经发霉了,可官员豪绅们就是不愿意拿出来救济灾民。在饥荒大面积蔓延的情况下,老百姓是遇啥吃啥,当山上野菜野草都吃光了,就开始扒树皮。树皮吃光了,灾民们又挖观音土来充饥,哪怕知道吃了这玩意必死无疑,只是时间快慢而已。当然也有人会问,如果古代统治者励精图治,四周太平无事,风调雨顺的情况下,老百姓就一定能吃饱饭吗?在农具落后、缺少肥料、水利灌溉不全面等因素的制约下,在古代种田只能靠天吃饭。但大自然不可能一直温和下去,一旦遇到极端天气和蝗虫灾害,又是可怕的歉收年。强盛如贞观时期,李世民在执政头一年就遇到了蝗虫,差点摆烂,最后还得靠玄学才让大唐躲过一劫。比如在兴建水利、推行农作物多熟制等方面多加把劲,粮食亩产量总是能上来的。自战国到清朝,粮食亩产量从200多斤提到巅峰时期的360多斤,就能说明这一点。但这,已经是小农经济能做到的极限产量了。在马尔萨斯的人口陷阱理论中,小农经济能容纳的人口是有上限的。当新生王朝通过百年休养生息,重新把人口恢复起来时,慢慢就会面临人口的饱和问题。如果统治者适时发展工商业,引进外来资源,又或者革新技术,让粮食产量实现质的飞跃,倒是可以释放一下人口压力。问题是,封建统治者为了维护阶级利益,往往选择重农抑商。这就造成了劳动力过剩,食物资源供给不上,一旦来个天灾人祸,就很容易大饥荒。清朝人口的巅峰容量也只是4亿人而已。这问题,一直到上世纪40年代都没得到解决。加上抗日战争、苛捐杂税、极端气候等因素,最终导致1942年的河南大饥荒。据不完全统计,这场大饥荒让3000万国民受灾,有约300万人死于饥饿、或衍生疾病。面对灾情,国民政府减少了军粮征收数量,同时开仓赈灾,然而整个政府内部完全烂透,用来赈灾的3亿法币在重重盘剥下,已经所剩不多。当国民政府开设的粥棚里找不到一粒大米时,他们跑去山里挖野菜,啃树皮,吃观音土。和广大老百姓一样,袁隆平也历经了三年灾荒期,这种饥寒交迫的滋味让他永远难忘:「你们年轻人不懂啊,肚子饿起来真的难受。」然而当时的学术界都不看好杂交水稻,他们认为,既然连日本和美国都研究不来,这世界就没有谁能鼓捣出来。在熬过特殊十年,经历长年累月的培育实验后,他终于育成第一个可以普及应用的杂交水稻品种——南优2号。经过大面积试种,208万亩杂交水稻增产幅度超过20%。如今,杂交水稻年种植面积超过1700万公顷,超级稻平均亩产达到破纪录的1251.5公斤。全国水稻单季平均亩产也增加到470公斤,比上世纪50年代的亩产多了一倍不止。杂交水稻的出现,让中国战略储备粮仓有了支柱,也是我国口粮自给率100%的底气所在,真正做到了「口粮绝对安全」,老百姓要吃饱饭完全不是问题。所以只要有杂交水稻的存在,国内大米价格就翻不了天,中国老百姓终于永远摆脱了吃人噩梦。这一切来之不易,特意写下这段历史,仅为纪念和警醒。1、《中国灾害通史》

2、《后汉书》

3、《三国志》

4、中国粮食经济:《粮食文化 | 反思历史上的饥荒事件》

5、陈小平 :《中国古代粮仓史话》

6、杨敏 :《古代粮仓是怎么储粮的》

7、中国经贸导刊:《康雍乾时期国家对小农经济的保护与扶持》

8、陈启文:《追逐太阳的人:杂交水稻之父袁隆平》

9、刘宇杰:《告别饥荒——饥荒成因与应对的历史考察》

10、樊树志:《崇祯传》

11、李文海:《中国近代十大灾荒》

12、红网:《459.07公斤/亩!湖南实现杂交制种大面积产量突破》

13、央广网:《亩产1251.5公斤!袁隆平“超级稻”又有新成绩了》

赞

赞

赞

赞

赞

赞