作者:温伯陵

来源:温伯陵的烟火人间(ID: wenboling2020)

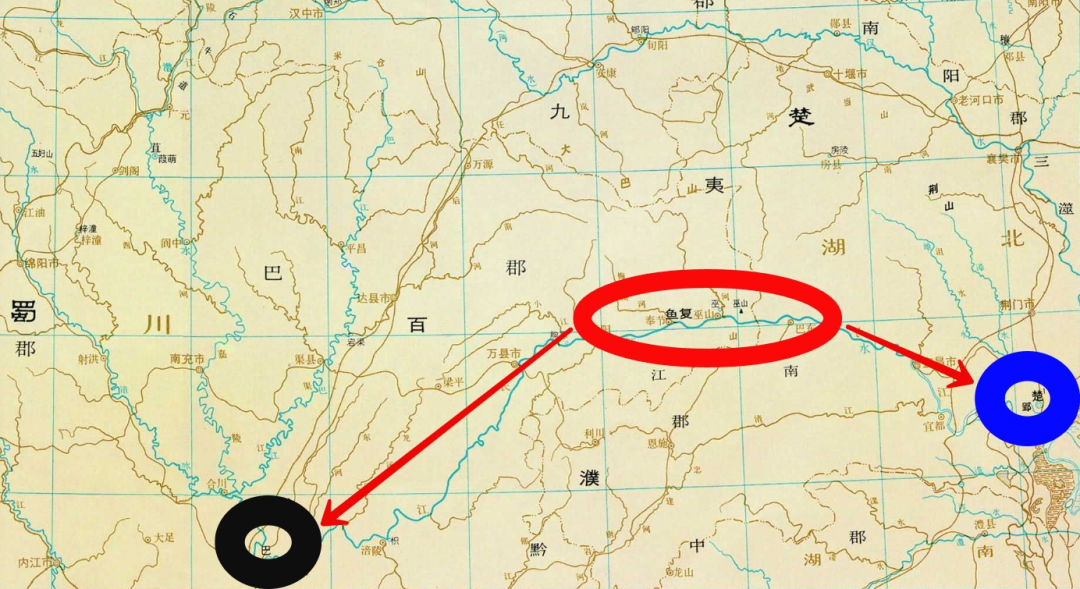

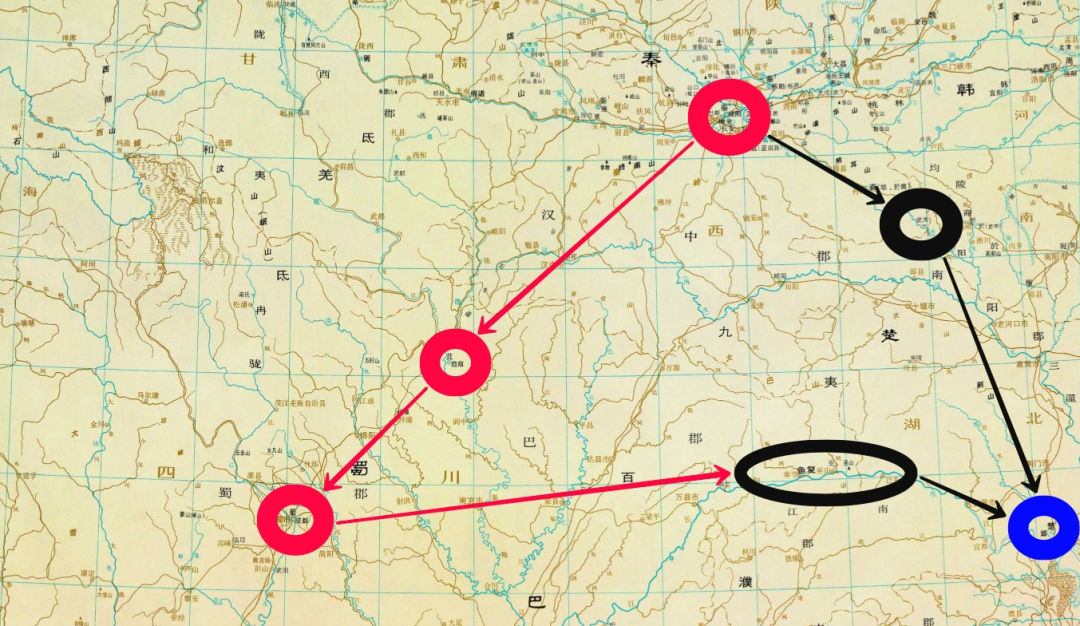

公元前316年,即秦惠文王和张仪用连横破除合纵的次年,秦国周围又发生了两件事,逼着秦惠文王做出重要战略抉择——韩国侵扰秦国边境,巴蜀两国(四川)互相攻伐且都向秦国求援,秦国应该优先处理哪一件?韩国侵扰秦国边境,是因为秦国屡次伐韩,攻城略地斩将夺旗,严重损害了韩国的利益,韩国必须做出一些事情证明自己,才能维护自己在各诸侯国中的威信,延续自己的国祚。根据《华阳国志·巴志》的记载,早在夏禹会盟诸侯的时候,巴蜀两国就出现了,周武王伐纣时,巴蜀也出兵从征。后来周武王伐纣成功建立周朝,为巩固王畿和镐京的安全,便把一个姬姓宗室封为巴国国君,爵位为子——“(禹)会诸侯于会稽,执玉帛者万国,巴蜀往焉。周武王伐纣,实得巴蜀之师,著乎《尚书》。巴师勇锐,歌舞以凌殷人,前徒倒戈。故世称之曰武王伐纣、前歌后舞也。武王既克殷,以其宗姬封于巴,爵之以子。”经过数百年的发展,巴国成为东至鱼复(重庆奉节)、西至僰道(四川宜宾)、北抵汉中(陕西汉中)、南到黔涪(渝鄂湘交界处)的西南大国,定都重庆一带。从地理位置来看,巴国和楚国分别位于长江上下游,两国的共同门户即长江三峡,不论哪国攻占三峡,都可以沿着长江行军,进入另一国的核心地区,逐渐蚕食兼并。在这样的背景下,春秋战国时期,巴国和楚国为了各自的国防安全,便兴兵征战百余年。《华阳国志·蜀志》里说,黄帝之子昌意娶蜀山氏之女,生育一子,取名为高阳,后来继承了黄帝衣钵,成为颛顼帝。为了回报母族,颛顼帝将一子封为蜀侯,世代镇守成都一带——“蜀之为国,肇于人皇,与巴同囿。至黄帝,为其子昌意娶蜀山氏之女,生子高阳,是为帝颛顼。封其支庶于蜀,世为侯伯。历夏商周,武王伐纣,蜀与焉。”但在周平王东迁洛阳以后,因为周朝在秦岭南北册封了巴国和秦国,完全隔断了蜀国和洛阳的联系,周朝又权威沦丧,无法约束各诸侯国,于是蜀侯蚕丛便自称蜀王,威福自专。后来,柏灌、鱼凫相继成为蜀王,后代蜀王杜宇更是号称望帝,地位提升到极点。杜宇年老以后,又把国君之位禅让给蜀相开明,开明号称丛帝。杜宇和开明的权力交替,到底是效法尧舜的禅让,还是田氏代齐式的篡夺,我们不得而知,但不可否认,开明家族的权力非常稳固,世世传承不绝——“开明立,号曰丛帝,丛帝生卢帝......九世有开明帝,始立宗庙。”苴国不是周朝册封的诸侯国,而是蜀国册封公子葭萌为苴侯,在四川剑阁和广元之间筑造葭萌城,建立的苴国。从苴国的历史渊源和地理位置可以看出来,苴国是蜀国的附属国,而蜀国册封苴国的目的,其实是驻守四川的门户要地,保障蜀国的北部边境安全,防止秦国通过剑阁侵袭蜀国。但可能是苴侯和蜀王的关系不佳,也可能是苴侯不满附属国的地位,想摆脱蜀国的控制自立门户,于是苴国没有忠实履行它的使命,反而和巴国关系匪浅。四川盆地内原本只有巴蜀两国,尚且能保持战略平衡,现在新出现的苴国和巴国混在一起,便意味着四川盆地内出现巴、苴联盟抗蜀的格局。这样的局面,显然对蜀国不利,于是蜀国决定先发制人,直接出兵伐苴。苴国只是蜀国的附属国,兵力薄弱,怎么可能是蜀国的对手?所以两军相交以后,苴国军队一触即溃,苴侯随即逃往巴国,并请求巴国国君向秦国求援——“蜀王别封弟葭萌于汉中,号苴侯,命其邑曰葭萌焉。苴侯与巴王为好,巴与蜀仇,故蜀王怒,伐苴侯。苴侯奔巴,求救于秦。”而蜀国初战告捷,便准备趁胜追击,一举灭亡巴、苴,独占四川盆地,但蜀国面对巴、苴两国,兵力并没有绝对优势,于是也给秦国写信求援,请求秦国出兵帮助蜀国。在这样的背景下,便出现了秦惠文王收到巴蜀两国求援的事。到底是东征击韩,还是出兵巴蜀,秦国朝堂出现了不同的声音。“亲魏善楚,下兵三川,塞轩辕、缑氏之口,当屯留之道,魏绝南阳,楚临南郑,秦攻新城、宜阳,以临二周之郊,诛周主之罪,侵魏楚之地。周自知不救,九鼎宝器必出。据九鼎,案图籍,挟天子以令天下,天下莫敢不听,此王业也。”轩辕关和缑氏都在河南洛阳西部,是关东诸侯国前往洛阳的必经之路。张仪的意思是,秦军东出三川(河南灵宝)包围洛阳,然后占领轩辕关和缑氏,防止关东各诸侯国前来救援,堵住屯留南下的道路,切断韩国新郑和上党的联系,同时让魏国出兵进入南阳、楚国兵临新郑,共同牵制韩国。到那个时候,周朝知道不可幸免,必然要向秦国献上九鼎和地图。这两样东西象征着王权,秦国一旦得到,便能以周朝的名义号令天下。可以看出来,张仪建议秦惠文王东征击韩,最终目的根本不是韩国,而是以击韩的名义兵临洛阳,迫使周朝臣服秦国,并将天下共主的名分拱手送给秦国。他要的是秦国做为“天下共主”的名,以及“代天东征”的合法权。但将军司马错不同意张仪的意见,他认为秦国应该出兵灭蜀。“夫蜀,西辟之国也,而戎狄之长也,而有桀纣之乱。以秦攻之,譬如使豺狼逐群羊也。取其地,足以广国也。得其财,足以富民。缮兵不伤众,而彼已服矣。故拔一国,而天下不以为暴,利尽西海,诸侯不以为贪”——蜀国是辟处西南的戎狄国家,国力远远不如秦国,现在又遭遇内乱,秦军一到,蜀国必然土崩瓦解。一旦成功,便可以用蜀国土地增加秦国的战略纵深,用蜀国财富充实秦国财政并减轻秦国人民负担。此外,蜀国的地位不高,关东六国不在乎蜀国的生死,蜀国距离中原遥远,关东六国无法得到蜀国的利益,故而也不在乎秦国是否得到。从这两方面来看,秦国以援助巴、苴的名义灭蜀,简直是百利而无一害啊。一句话,司马错是建议秦惠文王,不要在乎天下共主的虚名,握在手里的财富和脚下的土地,才是实实在在的利益。早在秦穆公时期,秦国就兼并十二国,开疆拓土千余里,成为西陲霸主。秦孝公又在商鞅的辅佐下,屡次击败魏军,夺取黄河以西的全部土地。即便是秦惠文王继位以后,也得到了魏国的上郡十五县。现在司马错提议出兵灭蜀,不过是延续了秦国开疆拓土的一贯风格。当然了,把司马错提议出兵灭蜀的原因,仅仅归结为历史惯性、谋财、取地等等,属实是贬低了司马错,他提议出兵灭蜀,最终目的其实是吞并天下。这个原因,《资治通鉴》和《史记》都没写,但《华阳国志·蜀志》里写道:“水通于楚,有巴之劲卒,浮大舶船以东向楚,楚地可得。得蜀则得楚,楚亡则天下并矣。”可以看出来,司马错这句话里的“蜀”,不仅仅是蜀国,而是包括蜀国、巴国、苴国在内的整个蜀地。所以,司马错的真正意思是,以巴国和苴国请求援助为理由,出兵消灭蜀国,然后以蜀国故地为基础,进一步消灭巴国和苴国,吞并整个蜀地,将秦国疆土推进到长江三峡。太平年间,秦国提取蜀地的财富充实财政,和楚国爆发战争时,秦军则从武关、三峡出兵两路,用大纵深、大穿插、大包围的战略夹击楚国腹地。有朝一日消灭楚国,秦国又能以楚国故地为基础,北上中原征伐韩、魏、齐等诸侯国,并和函谷关东出的秦军互相配合,以更大规模的纵深、穿插、包围战略,扫荡中原,吞并天下。反过来说,如果秦国不这样做的话,楚国就有可能夺取长江三峡,举国西征消灭巴、蜀、苴三国,吞并整个蜀地,然后经汉中和武关两条路线,夹击秦国腹地,兵临咸阳城下。可以说,尽管张仪的意见也很宏大,但相比司马错的战略计划来说,仍然是稍显逊色的。以上这段张仪和司马错的论战,便是《古文观止》第四卷的第二篇文章——《司马错论伐蜀》的背后逻辑。

司马错的提议有理有据,秦惠文王自然被说服了,于是秦惠文王命司马错和张仪合作,共同统兵灭蜀。事实果然如司马错所料,仅仅十个月的时间,秦军便屡败蜀军,诛杀蜀王、太子、相国、太傅等贵族,彻底断绝丛帝开明的社稷传承,占领蜀国。随后,司马错和张仪又统兵向东,轻而易举的消灭巴国和苴国,并在整个蜀地设立巴郡、蜀郡、汉中郡,分治蜀地的三十一县。而为了蜀地政权顺利过渡,在领导班子的问题上,秦惠文王没有采取一刀切的政策,而是掺沙子、甩石头、逐步瓦解——

蜀王贬为蜀侯,名义上治理蜀国故地,但秦国另外任命陈壮为蜀相,掌握实权。到了公元前314年,秦国已经在蜀地站稳脚跟,于是秦惠文王又做了两个决定——

原蜀王(蜀侯)重新安置,封其子公子通为蜀侯,为秦国镇守蜀地。

就这样,秦国用短短两年时间,便初步消化了整个蜀地,从一个辟处西北的诸侯国,一跃而成坐拥黄河和长江上游、俯瞰关东六国的西部大国。仅从地理条件而论,秦国就进可攻退可守,在国际争霸中拥有了绝对主导权。这样的战略优势地位,给了秦国朝野极大的信心,于是便有了史书里写的那句:随后,秦国以此为基础,展开新一轮的征伐,进一步扩大秦国的疆域,提高秦国的声望——公元前312年,秦师与楚战于丹阳,楚师大败,斩甲士八万,虏屈匄及列侯、执珪七十余人。三年战争,秦国将关东诸侯国打的一蹶不振,尤其是楚国以举国之力都无法挫败秦国,让“强秦”成为一个无可争议的政治名词。虽然张仪在“东征击韩”和“出兵巴蜀”的辩论中输了,但这并不影响张仪在秦国的地位,他仍然是辅佐秦惠文王摆布天下的相国。于是在秦国开疆拓土暂时告一段落以后,张仪整装出发了,他要在秦国威震天下之后,用三寸不烂之舌,游说各诸侯国臣服秦国,重新为秦国赢得天下共主的“名”。

而他游说各诸侯国的方式,和苏秦整合六国共同抗秦的方式,几乎一模一样。公元前311年,张仪到了楚国,见到楚怀王,张口就是一句:“今王不事秦,秦劫韩驱梁而攻楚,则楚危矣。秦西有巴蜀,治船积粟,浮岷江而下,一日行五百余里,不至十日而拒扞关,扞关警则从境以东尽城守矣,黔中、巫郡非王之有。秦举甲出武关,则北地绝。”秦军自蜀地东出长江三峡,夺取扞关(湖北长阳),威慑江汉平原。前一年的战争已经证明,楚国和秦国爆发大战是没有胜算的,楚国又没有提前攻取蜀地,战略包围秦国也不可能。楚怀王思来想去,根本想不到拒绝张仪的理由。无奈之下,楚怀王选择接受张仪的意见,和秦国约为兄弟之国,永不起刀兵。“韩地险恶山居,五谷所生,非菽而麦,国无二岁之食,见卒不过二十万......为大王计,莫如事秦以攻楚,以转祸而悦秦,计无便於此者。”一句话,韩国的生产力太落后、粮食积累太少、兵员不足,根本不足以和秦国持久抗衡。与其做无用功,不如站在秦国一边,替秦国防备楚国。张仪以秦压韩、以韩压楚,在函谷关外构建起“韩楚互搏”的战略平衡,极大开拓了秦国的影响力。凭借这项功劳,张仪被秦惠文王封为武信君,食邑六县。游说诸侯取得初步胜利,张仪信心倍增,紧接着就开始游说剩下的诸侯国。“纵人说大王者,必曰【齐蔽於三晋,地广民众,兵强士勇,虽有百秦,将无奈何齐】......大王不事秦,秦驱韩、梁攻齐之南地,悉赵兵,渡清河,指博关(博陵),临淄、即墨非王之有也”——不要以为齐国距离秦国遥远,秦国就对齐国无可奈何,明确告诉你,如果齐国不臣服秦国,秦国就要带着韩、魏、赵一起伐齐了。那时魏、韩已经明确臣服秦国,不论赵国的态度如何,秦国伐齐都没有障碍,张仪的话绝非危言耸听。“今秦有敝甲凋兵军於渑池,愿渡河,踰漳,据番吾,会邯郸之下,愿以甲子合战,正殷纣之事。谨使使臣先闻左右,今楚与秦为昆弟之国,而韩、梁称东藩之臣,齐献鱼盐之地,此断赵之右肩也。夫断右肩而与人斗,失其党而孤居,求欲毋危得乎”——秦都咸阳毗邻周朝镐京,赵都邯郸毗邻商朝朝歌,当年周武王能伐商纣王,现在秦国也能追寻周武王的足迹,兵临邯郸,灭亡赵国。再者说,楚、韩、魏、齐都臣服秦国,秦国已经在战略上包围赵国,一旦爆发战争便是五打一,赵国被孤立且没有援兵,能有几分胜算?张仪的话,直接点出赵国的困境,掐中赵武灵王的软肋,赵武灵王没有其他选择,许诺臣服秦国。“今赵王已入朝,効河间以事秦。大王不事秦,秦下甲云中、九原,驱赵而攻燕,则易水、长城非大王有也。且今时齐、赵之於秦,犹郡县也,不敢妄举师以攻伐。今王事秦,长无齐、赵之患也。”和游说楚国一样,张仪把秦国伐燕的战略告诉燕昭王,即秦军自咸阳出发,经内蒙古、山西大同一带抵达燕国,赵军自邯郸出发,经华北平原北上,两军合力攻打燕国,燕国能支持多久?此外,张仪还给燕昭王说明了臣服秦国的好处,那就是秦国约束齐、赵两国,让他们不敢侵扰燕国,保证燕国的和平。不到一年时间,张仪相继说服楚、韩、齐、赵、燕臣服秦国,再加上数年前已经表态臣服的魏国,关东六国至此全部臣秦,秦国初步取得天下共主的地位。苏秦整合关东六国抗秦、张仪说服关东六国臣秦,都是用三寸不烂之舌摆布天下局势,建立自己的功业,世人称之为“纵横之术”。苏秦的功业,以分析关东六国的现实处境、找出各国的利益共同点为基础,然后以苏秦为纽带,整合关东六国。这种模式的优点是成本低,一个有能力的人就能完成,弊端是抗秦事业的成败系于一人之身,不确定性非常大。张仪的功业,以秦国的国力、武力、战绩为基础,用铁一般的事实击破关东六国的心理防线,促使他们为保住仅有的利益,选择臣服秦国。这种模式的优点是确定性较高,缺点是成本太大,必须有数十年的国力积累、缔造上下一心的举国体制、经历一场又一次血战,才有施展的可能。但张仪模式也有个无法解决的根本问题,那就是张仪能说服关东六国臣服秦国,却不能保证关东六国永远忠于秦国。就在张仪说服燕国成功,准备回秦国汇报的时候,秦惠文王突然薨逝,其子嬴荡继承王位,史称秦武王。秦武王膀大腰圆、力能举鼎,非常崇尚武力,打心底里看不起张仪这种耍嘴皮子的人,故而两人隔阂很深。于是,秦国群臣为迎合秦武王,便在张仪尚未回到咸阳的时候,纷纷上表弹劾张仪,给秦武王提供整治张仪的理由。世上没有不透风的墙,咸阳的政治暗流很快便流传出去。关东六国听闻秦国内乱,敏锐做出判断,即秦国的政治斗争必然造成内耗,短期内不可能东出,前些年积累的战略优势将不复存在,而这正是关东六国恢复独立的绝佳时机。在这样的背景下,关东六国随即宣布脱离秦国,恢复合纵——这样的结果说明,张仪的纵横之术也不是灵丹妙药,秦国攻取蜀地的模式,才是结束乱世的唯一出路。  赞

赞

赞

赞

赞

赞