一座太行山,切断一个国家的国运!

2025年07月11日

63177

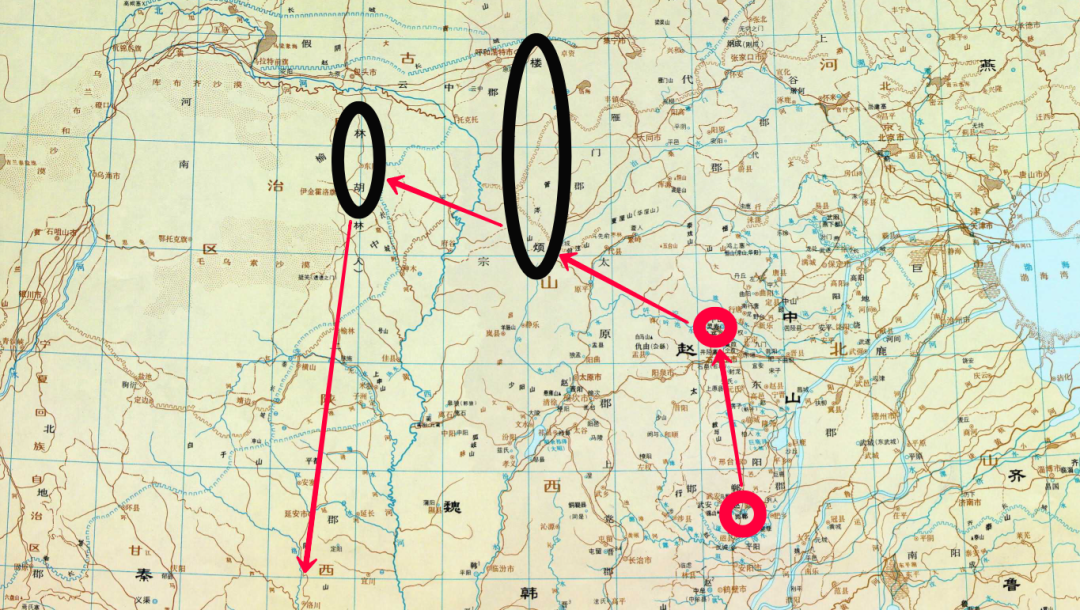

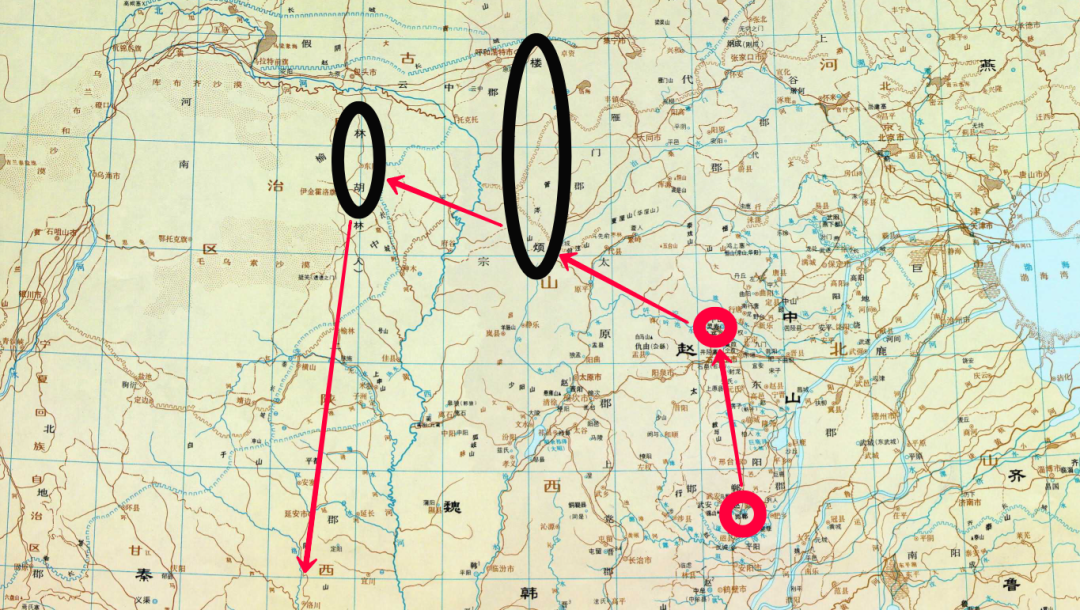

战国初期,就在《苏秦合纵》、《张仪连横》的时候,赵国也发生了一次翻天覆地的变革,让赵国迅速崛起为天下强国。但赵国的地理、政治等因素,又打断了这个崛起进程,赵国就此止步不前。自周朝承认赵、魏、韩为诸侯以来,赵国经历了赵烈侯、赵武公、赵敬侯、赵成侯、赵肃侯等五代国君。公元前326年,赵肃侯薨逝,赵武灵王继位,成为赵国的第六代国君。此时的赵国已正式立国78年,但赵国的国势并没有获得长足发展,始终不温不火。秦国变法成功以后,赵国在对外战争中,甚至沦为屡战屡败的角色,国势更加不堪——二十二年,赵疵与秦战,败,秦杀疵河西,取我蔺、离石。(武灵王)九年,与韩魏共击秦,秦败我,斩首八万级。齐败我观泽。十三年,秦拔我蔺,虏将军赵庄。楚、魏王来,过邯郸。这些《史记·赵世家》里的史料,详细记载了秦国变法以后,赵国的战败记录。可以看得出来,那些年赵国是非常凄惨的,不是国都邯郸被围,就是被秦国斩首八万级,甚至在赵肃侯薨逝时,除韩国以外,其他五国都统兵万人前来会葬。其实这哪里是会葬,分明是威慑、挑衅、欺压赵国。曾经统领三晋的赵国,成了人人可欺的二流国家,已不复往日风采了。赵武灵王继位的时候,年纪很小,没有独立处理政务的能力,于是他设立三名“博闻师”、三名“左右司过”替他处理政务,保证赵国的日常运转。于内,他重用赵肃侯的重臣肥义,任何军政事务都要先问肥义的意见,得到肥义的首肯,他才颁布政令推行国内。于外,韩国没有统兵参与赵肃侯的葬礼,说明赵、韩两国的关系不错,赵武灵王便迎娶韩女为夫人,并册立韩女之子公子章为赵国太子,借此来拉拢韩国,巩固赵国的外部环境。通过内外双管齐下,到了公元前307年,赵国才减缓衰落的趋势,赵武灵王也终于巩固了地位。于是,赵武灵王和肥义商议以后,决定启动“胡服骑射”的改革。所谓“胡服骑射”,归结起来就是抛弃自古相传的、宽袍大袖的中国华服,改穿窄袖短衣的游牧部族服装,然后培育战马、训练骑兵,把赵国改造为以骑兵为主、全民尚武的军事国家。中国之所以是中国,其核心因素就是华服乐章和典籍传承,中原诸侯国之所以斗而不破,根本原因是它们都认同中国的价值观。如果抛弃华服改穿胡服,其实就是在文化层面,脱离中国大家庭,成为世人眼中“弃华近胡”的蛮夷。这种文化变革传导到政治层面,给赵国朝野的冲击,恐怕不亚于清末改革西化、民国模仿苏联、改开亲近美国给朝野造成的冲击。可想而知,赵武灵王的“胡服骑射”改革,阻力有多大。在这样的背景下,“胡服骑射”的命令下达以后,赵国朝野坚决抵制——“国人皆不欲”,宗室重臣赵成,为了不穿胡服,甚至称病不上朝。因为赵武灵王认为,赵国已经到了“不改革不能生存”的地步——“今中山在我腹心,北有燕,东有胡,西有林胡、娄烦、秦、韩之边,而无强兵之救,是亡社稷。”赵国都城在河北邯郸,中山国在河北石家庄一带,两地之间一马平川无险可守,中山国又是游牧部族国家,凭借彪悍的骑兵随时都能兵临邯郸,所以中山国是赵国的心腹大患。燕国和秦国是边塞诸侯国,靠近草原和游牧部族,也能得到充沛的战马,培育起一定数量的骑兵。韩国则凭借境内的铁矿资源,培育起发达的军工业,刀剑弓弩甲于天下。在赵武灵王看来,赵国要想保卫邯郸的安全,就必须消灭中山国。要想开疆拓土充实国力,就必须猛烈打击林胡、娄烦、胡等游牧部族。要想进取中原和各诸侯国争锋,就必须在军事上压倒燕、秦、韩三国。而要做到这一切,就得有一支来去如风、战力彪悍的骑兵。改穿胡服是培育骑兵的先决条件,全民骑射是选拔骑兵的必备要素,所以“胡服骑射”是决定赵国命运的关键一招,赵武灵王要坚决推行下去。为了达到这个目的,赵武灵王亲自前往赵成府邸,向他说了一段话——“昔者简主不塞晋阳以及上党,而襄主并戎取代以攘诸胡,此愚智所明也。先时中山负齐之强兵,侵暴吾地,系累吾民,引水围鄗,微社稷之神灵,则鄗几于不守也......叔顺中国之俗以逆简、襄之意,恶变服之名以忘鄗事之丑,非寡人之所望也。”其一是赵简子和赵襄子两代英主,通过打击游牧部族来开疆拓土,并没有排斥“胡”这个字,你赵成反对改穿胡服,便是违背了祖宗遗训和赵国的立国精神。其二是中山国屡次侵略赵国,你赵成反对骑射强兵,便是忘记国仇家恨。从政治层面来看,赵武灵王提出的这两点,其实就是用祖宗家法和国仇家恨来压赵成,一个比一个严重,都打在了赵成的要害上。位高权重的赵成都同意了,其他的反对势力便没有了主事者,也只能同意,不敢再提出反对意见。赵武灵王是公元前307年开始改革的,经过一年的整兵备战,次年,赵武灵王便统帅一支精锐骑兵讨伐中山国,然后向西讨伐娄烦、林胡,兵锋直抵榆中(河套地区),逼林胡王献马而归。此次出征,赵武灵王横行数千里,骑兵的机动性可见一斑。公元前305年,赵武灵王出兵再伐中山,一战夺取丹丘、爽阳、鸿之塞、鄗、石邑、封龙、东垣等地,逼的中山王献出四座城池,求赵武灵王罢兵休战。公元前301年,赵武灵王又一次统兵伐中山,这次中山王实在扛不住了,直接离开中山逃往齐国,做了流亡国君——再过六年,赵武灵王约齐、燕共同出兵,彻底消灭中山国。至此,赵武灵王报了国仇家恨,赵国国势也开始蒸蒸日上。我们在前文说过,赵武灵王迎娶韩女做夫人,并册立韩女之子公子章为太子,这件事为赵武灵王巩固外部环境立下大功,也是符合赵武灵王当时的诉求的。赵武灵王提出“胡服骑射”改革的时候,其中一个原因就是和韩国争锋,这就意味着,他为了开拓赵国的利益,已经不再把韩国视为盟友。这样一来,公子章继续做太子,便不符合赵国的利益,更不符合赵武灵王的诉求。消灭中山国的过程中,赵武灵王逐渐打通中山故地灵寿,和赵国代地的交通联系。从此以后,邯郸的兵力和物资,便可以通过灵寿、滹沱河、井陉关等交通要塞,顺利投放到代地,打击娄烦和林胡,在晋陕蒙一带开疆拓土。赵国骑兵甚至还能渡过黄河,快速通过陕北,直插秦国都城咸阳。

因为赵国横跨山西、河北,绵延千里的太行山,事实上把赵国分成东西两部。如果赵武灵王仍然定居邯郸,那么每次出征都要翻越太行山,再横穿整个山西,才能抵达前线战场。以战国时期的交通、经济条件,这种战争模式成本太高、代价太大。即便能从游牧部族手中夺取土地,由于太行山的阻隔,那些镇守新领土的将领或宗室,也很容易形成割据势力,导致赵国的开疆拓土难以为继。可如果赵武灵王和骑兵都定居在山西,就可以避免翻越太行山的劳苦、长途行军的代价,由于他亲自镇守新领土,也不必担心出现割据势力,完全能以此为基地,继续向外开拓。毫无疑问,对于推动改革志在崛起的赵武灵王来说,这是最心仪的方案。但是这样一来,便必须有一个他信得过的人,镇守国都邯郸。既然公子章已不是继任国君的最佳人选,那选谁镇守邯郸呢?公子何的母亲是赵女孟姚、外公是赵国大夫吴广,属于根正苗红的赵国公子,和其他诸侯国没有任何关系。选他做赵武灵王的接班人,可以得到赵国本土势力的拥护。此外,公子何年纪尚小,没有独立处理政务的能力,必须依赖赵武灵王才能保住位置,那么赵武灵王就没有大权旁落的风险。在这样的背景下,赵武灵王便废除公子章的太子地位。公元前299年5月,他又将王位禅让给公子何,并任命肥义为相国,留在邯郸辅佐新君,自己则以“国君父亲”为名,称为“主父”。“欲使子主治国,而身胡服,将士大夫西北略胡地,将自云中、九原直南袭咸阳。”稍晚一些,赵武灵王又把山西的代地封给公子章,号安阳君,那意思就是:“儿子,不要做赵王了,跟着爹去打仗吧,以后给你弟弟守门。”赵国的国土,原本就被地理环境分成两部,现在赵武灵王又把公子章、公子何安置在代地、邯郸,这就在人事上把赵国分成两部。可能赵武灵王认为,自己的安排既照顾到赵国的地理环境,又均衡了两个儿子的地位,非常精妙。但他没有考虑到一件事——公子章曾经是赵国太子,赵国原本就是属于他的,现在他怎么可能甘愿臣服在弟弟脚下?又怎么可能对赵武灵王没有怨恨?那年,赵武灵王返回邯郸接见赵国群臣,然后命群臣朝拜公子何。可能是想缓和家庭关系并安抚长子吧,事后,赵武灵王便和公子章、公子何同游沙丘,但住在不同的宫殿里。公子章和代相田不礼召集党徒,准备以赵武灵王的名义召见公子何,等他孤身前来再一刀砍死。但肥义早已想到他们可能要动手,便亲自前去试探,如果确实是赵武灵王召唤,再叫公子何过去。随后,宗室重臣赵成和赵国大夫李兑,带着四座城池的兵马赶来,和公子章、田不礼爆发大战。公子章的兵力不足,难以抵抗赵成和李兑,便跑到赵武灵王的宫殿,赵武灵王又把他放进去。他们都和公子章开战了,不能半途而废吧,否则的话,公子章日后肯定要动用赵武灵王的关系,清算他们俩。公子章跑进赵武灵王的宫殿里,要想诛杀公子章,就得惊动赵武灵王。在王驾前动刀兵可是公罪,在赵武灵王面前杀他儿子是私仇,要避免赵武灵王日后清算,最佳选择是一不做二不休,趁机把他也杀了。出于这样的考虑,赵成和李兑带兵冲进赵武灵王的宫殿,诛杀公子章和田不礼,然后封锁宫门,不允许任何人出入。赵国难得一见的雄主,就此以一种非常荒诞的方式退出历史舞台,而在那个“国君能力决定国家命运”的时代,赵武灵王退场,也就意味着赵国的改革停滞,国势难以向前。我觉得吧,赵武灵王的开疆拓土战略是无可厚非的,没有问题,选择接班人的方案不能说绝对正确,起码有一定的道理。赵武灵王的悲剧,真正原因不是好色、昏庸、废长立幼,而是赵国的地理环境。太行山把山西和河北隔开,那么横跨两地的诸侯国,势必会产生两个权力中心,而两个权力中心又必然造成政治斗争。要么把都城迁到太行山北端的北京,用彪悍的骑兵辐射河北,再以大同制衡太原、以太原掌控整个山西,两条线并行。要么把都城迁到太行山南端的洛阳或长安,用骑兵出河南、入河北,纵横中原,再以运城制衡太原、以太原掌控太行山和大同,居高临下俯瞰河北。这就意味着,定都邯郸且横跨两地的赵国,是没有办法解决这个问题的。不论国君如何制衡,赵国的两个权力中心爆发政治斗争,都是迟迟早早的事,不以人的意志为转移。战国时期,北京的燕国国力孱弱,洛阳的周王尊严扫地,有机会同时掌控山西和河北的,其实只有秦国。

赞

赞

赞

赞

已有2人赞

热点推荐

赞

赞

赞

赞

赞

赞

赞

赞

赞

赞