赞

赞

动机方面:认为特朗普关税是长期主义政策的:

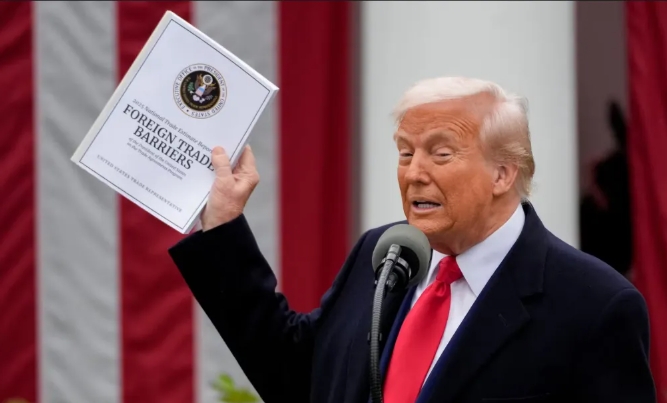

通货膨胀、民众反对:特朗普之所以打败哈里斯上台,是因为明确反对通胀、承诺降低物价,民众对此寄予厚望。如果全面加征关税导致物价上涨,则民怨会起来,特朗普会被反噬。观察者认为,特朗普的两个目标:重振制造业(长期目标)和抑制通胀(短期目标)是矛盾的,难以兼得。 股市的表现。特朗普确实是关心市场反应的,三月份的时候,在市场大跌后,他在针对加拿大、墨西哥的关税政策上有所反复。但在思考和酝酿后,还是选择坚持。有一段时期,市场实际上在和特朗普展开博弈。但到最后,特朗普还是选择坚持原有的方针,并且开始引导市场预期。但毕竟特朗普曾经有过“破绽”,而且他关注资本市场的“人设”摆在那里。所以,市场上很多人仍然相信,如果股市大跌,譬如下跌20~30%,特朗普将不得不调整政策。 经济衰退的影响:特朗普一直以擅长搞经济标榜自己,认为自己任内的经济是最好的,并且时常以股市作为指标。如果真的出现经济衰退,失业率提升,增长率放缓,特朗普是有压力的。尤其美国经济高度金融化,股市下跌对实体经济有直接的传导作用。特朗普的重振制造业本质是经济转型,属于个长期目标,而经济衰退是短期的即时结果。考虑到他的任期只有四年,很难不认为他会无视短期经济结果。 美国政治的特点:美国的总统任期很短,只有四年。而且美国政治十分撕裂,在关税这样的国内经济政策问题上,两党是对立的,缺乏基本共识,没有执行长期主义的条件。目前的特朗普关税不是法律,而是行政命令,本身没有长期性可言。如果特朗普离任,民主党上台,这些政策大概率会被全盘废除。以美国目前的政治制度、条件、环境,很难执行长期主义政策。这也是市场观望和怀疑的原因。

赞

赞

赞

赞

已有3人赞